|

| ||||

| |||||

|

Mercredi 1er Avril - Départ vers le nord:

1 -

D'abord DALI et ses

environs

![]()

![]()

![]() Pour cette boucle dans le nord, changement d'autocar (marque chinoise Higer)

encore plus spacieux (41 places) et aussi de chauffeur.

Pour cette boucle dans le nord, changement d'autocar (marque chinoise Higer)

encore plus spacieux (41 places) et aussi de chauffeur.

8H30, après une nuit passée à Kunming à la fin de notre petite boucle dans le sud, départ

vers le nord, ou plus exactement le nord-ouest...

350km au menu. Pas très drôle...

Nos laissons derrière nous la banlieue de Kunming, le lac Dian, les Monts de

l'Ouest et ses autoroutes-ponts au bord desquels des travailleurs attendent leur

embauche. Pour notre distraction et notre culture,

Delphine

nous montre des

billets de très petite valeur que nous n'avons guère de chance de nous faire

remettre par les commerçants. Leur intérêt, c'est qu'ils sont à l'effigie

d'ethnies. La plus petite coupure de 1 Jiao vaut 1/10e de Yuan. La seconde de 5

Jiao vaut donc 1/2 Yuan. La plus petite monnaie est une pièce de 5 Fen (soit

0,005¥).

![]() Des grandes zones d'industries chimiques voisinent avec des cultures maraichères

et des serres-tunnels. Puis ce sont des hameaux, des paysages de vallées

et de collines dont les terrasses portent des céréales dont le murissement est

en cours comme le révèle leur jaunissement. Dans certains endroits, seules les

vallées sont cultivées tandis que les collines sont boisées. Petits villages

avec parfois une mosquée. Bien sûr, l'infrastructure autoroutière est toujours

exceptionnelle bien que sinueuse surtout si l'on considère la maigreur du

trafic.

Des grandes zones d'industries chimiques voisinent avec des cultures maraichères

et des serres-tunnels. Puis ce sont des hameaux, des paysages de vallées

et de collines dont les terrasses portent des céréales dont le murissement est

en cours comme le révèle leur jaunissement. Dans certains endroits, seules les

vallées sont cultivées tandis que les collines sont boisées. Petits villages

avec parfois une mosquée. Bien sûr, l'infrastructure autoroutière est toujours

exceptionnelle bien que sinueuse surtout si l'on considère la maigreur du

trafic.

Nous roulons depuis deux heures et

Delphine nous fait remarquer que dans la

région de Chuxiong (150 000 hab.) où nous sommes maintenant les maisons

des Bai et des Yi sont chaulées et ornées de dessins circulaires ou de

diagrammes animistes. A 11H, petite pause d'un quart d'heure dans une aire de

service d'où la vue porte sur un temple et une pagode (à 9 toits) construits au

sommet d'une colline. Plus nous progressons, plus les champs de céréales

semblent proches de la moisson, avec parfois un dégradé de couleurs allant du

vert tendre au blond doré dans un même vallon. Au bord des champs on peut

voir d'étranges grosses fleurs jaunes poussant au sommet d'un tronc bas. Ce sont

des Lotus d'Or dits aussi Bananiers des Neiges (ils résistent à -10°) ou Ananas du

Yunnan (Musella lasiocarpa). C'est une espèce de bananier semi nain qui

ne dépasse pas 1,50 mètre de haut.

![]()

![]()

![]() Puis

arrive l'un des ratages de notre voyage.

Puis

arrive l'un des ratages de notre voyage.

Nous quittons l'autoroute vers midi et

quart pour partir à la quête du village de Yunnanyi.

Ni

Delphine, ni le

chauffeur n'y sont encore allé. Le réceptif qui les emploie ne leur a donné

aucune indication. Les cartes routières à leur disposition sont-elles à ce point

déficientes? Pourtant, avec GoogleMap ou avec OpenStreetMap, on arrive à le situer

exactement (25° 26'0" N 100° 42'0" E), non loin de Xiangyun qui figure sur la

carte touristique que l'on nous a remise au début du voyage... Nous avons bien

quitté la G56 pour la G320 qui nous fait traverser une zone de hameaux

campagnards et au bout d'une douzaine de kilomètres, nous aurions dû atteindre

notre objectif. Nous passons près de tombes Han puis peu après la localité de Laozhangying, nous passons au-dessus de l'autoroute et nous trouvons en surplomb

d'une batterie de séchoirs à céréales. Nous restons sur la route G320 et

au bout d'un moment, nous revenons sur nos pas, bredouilles, nous nous bornons à

participer avec notre autocar au battage de la moisson étalée sur la route. Nous

croisons une voiture transportant des jeunes mariés et, un instant plus tard,

des hommes transportant des couronnes funéraires.

Delphine n'arrive pas à se

faire renseigner correctement par les villageois.

Dommage! Alors que le vieux

village que nous cherchions se trouve juste à l'écart, au sud de la route neuve.

![]() Pour que

le ratage de cette journée soit presque complet,

Delphine

nous fait revenir sur

l'autoroute et nous fait déjeuner dans un restoroute sur une aire de service.

Immense salle et sale, self-service mais comme il est déjà beaucoup de plats ne

sont plus ravitaillés... Trois quarts d'heure suffisent donc!

Pour que

le ratage de cette journée soit presque complet,

Delphine

nous fait revenir sur

l'autoroute et nous fait déjeuner dans un restoroute sur une aire de service.

Immense salle et sale, self-service mais comme il est déjà beaucoup de plats ne

sont plus ravitaillés... Trois quarts d'heure suffisent donc!![]()

Arrivée à DALI: la ville, ses rues, le musée, l'église...![]()

![]() Nous

n'étions plus qu'à 50km environ de Dali où nous arriverons peu après 15H30. Un

peu avant, une monumentale bouteille d'alcool He Qing Gan se dresse au

bord de la route avant d'arriver à Xiaguan, les faubourgs modernes au sud du Lac Erhai.

Au plus chaud de l ajournée d'aujourd'hui les prévisions donnaient 27° mais la

météo doit se dégrader et dès que le ciel se couvre, un vent bien frais se lève.

Certes nous sommes sous le tropique du Cancer mais en altitude! Les tenues pelures d'oignons (dont une pelure imperméable) s'imposent ici.

Nous

n'étions plus qu'à 50km environ de Dali où nous arriverons peu après 15H30. Un

peu avant, une monumentale bouteille d'alcool He Qing Gan se dresse au

bord de la route avant d'arriver à Xiaguan, les faubourgs modernes au sud du Lac Erhai.

Au plus chaud de l ajournée d'aujourd'hui les prévisions donnaient 27° mais la

météo doit se dégrader et dès que le ciel se couvre, un vent bien frais se lève.

Certes nous sommes sous le tropique du Cancer mais en altitude! Les tenues pelures d'oignons (dont une pelure imperméable) s'imposent ici.

La ville de Dali se trouve à 1984 mètres d'altitude, sur les rives du lac Erhai, au pied des monts Diancangshan qui culminent à 4120 mètres. La région bénéficie d’un climat subtropical tempéré. La population (légère majorité chinoise Han et un tiers de Bai) est passé de 500 000 habitants en 1999 à 650 000 en 2010. La ville était jadis ceinte de murailles sur un périmètre de 6km, avec 7,50m. de haut et 6m. d'épaisseur, dont ne subsistent que les portes situées au nord et au sud. La ville de Dali est aussi réputée pour les nombreux marbres qu'elle produit et qui servent soit de matériau de construction soit pour fabriquer des objets d'art. De fait, ces marbres sont si célèbres que le mot marbre se dit littéralement en chinois "pierre de Dali".

La

circulation automobile dans la ville ancienne est interdite. Nous allons y pénétrer par la Porte Sud (précisément orientée au sud-sud-est)

datant du XVe siècle et restaurée en 1982.

C’est un portail chinois percé dans la muraille crénelée, surmonté d’un pavillon

à double toiture recourbée. Nous constatons rapidement que le plan de la ville

est de type damier.

| ||||

Présentation générale et historique de Dali par le Petit Futé:

«Dali est resté le sanctuaire des populations Bai, et les célèbres Trois Pagodes à 1km plus au nord attestent de leur passé glorieux. C’est une "Chine millénaire" qui semble figée dans le passé, les quelques hameaux avoisinants semblent sortir tout droit du Moyen Age. Entre la ville et le lac s’étendent les rizières où on laboure toujours à l’aide de buffles et où canards et oies pataugent dans les mares. La ville elle-même, bien ramassée à l’intérieur de ses murailles (qui l’entourent toujours sur trois côtés), se visite facilement à pied. Comme toutes les vieilles villes fortifiées, Dali est divisée par des rues qui se coupent à angle droit, et dont les principales sont la Fuxing Lu (qui va de la porte sud à la porte nord) et la Huguo Lu (la rue des cafés). Il faut juste une petite demi-heure pour aller de la porte sud à la porte nord à pied. Il n’y a pratiquement pas de constructions modernes, seulement de vieilles maisons basses avec des fenêtres à petits carreaux et des galeries en bois couvertes au premier étage (avec un vague air tibétain mâtiné d’isba russe) ou en pisé blanchi à la chaux avec un motif noir et blanc peint sur le faîtage sous le toit cornu à la chinoise. Dans la partie sud, vers les rizières, quelques anciennes maisons de maître sont regroupées autour d’une cour carrée et enfermées derrière de hauts murs protecteurs percés d’un portail (sur la Xinmin Lu). Partout dans la ville, on entend les grelots des clochettes des petits chevaux qui trottinent en tirant de grosses charges ou des charrettes transformées en sièges pour touristes. Des motoculteurs transportant des choux dans leur remorque et crachant des fumées noirâtres passent sans cesse dans les petites rues, même en centre-ville. L’air cristallin et pur de ces montagnes serait si merveilleux, sans cela... Dali est peuplée d’une vingtaine de minorités ethniques. Outre les Bai, qui constituent la communauté la plus fournie, on recense aussi des Yi, Hui, Lisu, Naxi et Tibétains. Dans les rues, on voit encore de nombreuses vieilles femmes en costume traditionnel Bai bleu et noir, mais aussi de jeunes Yi habillées en blanc, rose et rouge, des femmes au visage tanné descendues des montagnes environnantes avec de superbes corsages rouges et verts, brodés et serrés dans de multiples ceintures en tissu retenant de petits tabliers superposés sur leur pantalon. Sur le dos, elles portent soit une hotte en bambou, soit leur bambin dans de superbes porte-bébés très ouvragés.

Les premiers Bai se sont établis dans les régions du lac Erhai depuis 3000 ans. L’actuelle petite ville de Dali fut jadis la capitale du puissant royaume de Nanzhao, fondé au VIIIe siècle. Il fut suivi du royaume de Dali qui perdura de 938 à 1254. Au déclin de la dynastie Song du Nord et du Sud (960-1279), des hordes barbares composées de Tartares et de Mongols déferlèrent sur la Chine. Gengis Khan mit à sac Pékin en 1215. Les Mongols conquirent le Nord en 1234, puis envahirent la Chine du Sud et le Yunnan, les derniers refuges des Song. Ils imposèrent aussi leur suzeraineté au Tibet. En 1279, le petit-fils de Gengis Khan, Kubilay Khan, fonda la dynastie Yuan (1279-1368) et prit pour capitale Pékin. C’est également l’époque des voyages de Marco Polo en Chine (1271-1295). Le royaume de Dali, défait par l’avancée des Mongols, éclata en une multitude de petits groupes ethniques. »

[...]

Dali a également été le centre de la révolte du sultan Du Wenxiu contre la dynastie Qing. Cette révolte, connue en chinois sous le nom de Du Wenxiu Qiyi, a duré de 1856 à 1873.

[...]

Ces "minorités nationales", comme on les appelle aujourd’hui, furent particulièrement brimées lors de la Révolution culturelle dans les années 1960. Le développement touristique pose aujourd’hui la question de la préservation de ces cultures ancestrales, mais largement menacées.

[...]

«Dali a l’honneur de figurer parmi les plus belles villes médiévales de Chine. Visiter la cité fortifiée fait partie des incontournables pour les touristes chinois depuis des années. Profitant de quelques jours de congés, certains n’hésitent pas à traverser tout le pays pour rester même 48 heures au coeur des remparts de Dali. En réalité, avec le développement soutenu du tourisme domestique, la ville de Dali a de plus en plus la fâcheuse tendance à se transformer en sorte de parc d’attractions. A l’image de Lijiang, les ruelles de la ville sont prises d’assaut à toute heure de la journée par des hordes de touristes bruyants qui s’entassent dans les boutiques de souvenirs. La rue principale, charmante au demeurant, n’est guère plus qu’une longue galerie commerçante où échoppes et restaurants se succèdent les uns après les autres. Même si la ville est jolie et mérite d’être vue, elle risque cependant de faire rapidement fuir les visiteurs en quête de sérénité et d’authenticité. Après une rapide découverte, nous vous conseillons de sortir de la vieille Dali et de visiter les environs du lac Erhai, qui ne manqueront pas de vous surprendre par leur incroyable beauté. Enfin, si elle ne présente aucun intérêt particulier, Xiaguan, la ville moderne autour des gares ferroviaire et routière traitée dans ces pages, est étonnement agréable et très propre (pour une ville chinoise de cette taille), et témoigne des dividendes de l’activité liée au tourisme.»

![]()

![]() Nous sommes immergés dans une cohue de touriste chinois dans la rue

Fuxing

bordées d'échoppes à souvenirs qui se sont installées dans les anciennes

maisons. Le tourisme a fait la fortune de leurs propriétaires qui vivent en

dehors dans des maisons confortables grâce aux rentes qu'ils perçoivent en

échange de la location aux commerçants.

Nous sommes immergés dans une cohue de touriste chinois dans la rue

Fuxing

bordées d'échoppes à souvenirs qui se sont installées dans les anciennes

maisons. Le tourisme a fait la fortune de leurs propriétaires qui vivent en

dehors dans des maisons confortables grâce aux rentes qu'ils perçoivent en

échange de la location aux commerçants.

Bientôt nous arrivons à la Tour Wuhua, le monument central de la vieille ville.

![]() Nous arrivons bientôt devant un monument commémoratif de la guerre avec un

soldat tout doré avant d'entrer au Musée Bai installé dans l'ancienne résidence du

sultan Du Wenxiu et présentant de nombreux bronzes du royaume de Dali, datant de

l'époque des Song. Nous jouons de malchance, il y a des jours comme cela. En

effet, la salle principale est fermée non pas à cause de l'heure (il est 16H15)

mais pour travaux. Nous profiterons du jardin qui abrite une belle forêt de

stèles et quelques vieilles pierres tombales.

Nous arrivons bientôt devant un monument commémoratif de la guerre avec un

soldat tout doré avant d'entrer au Musée Bai installé dans l'ancienne résidence du

sultan Du Wenxiu et présentant de nombreux bronzes du royaume de Dali, datant de

l'époque des Song. Nous jouons de malchance, il y a des jours comme cela. En

effet, la salle principale est fermée non pas à cause de l'heure (il est 16H15)

mais pour travaux. Nous profiterons du jardin qui abrite une belle forêt de

stèles et quelques vieilles pierres tombales.

![]()

![]() Nous

revenons sur nos pas par la rue Fuxing et croisant les écoliers en uniformes qui

rentrent chez eux et aussi des femmes en costume traditionnel bleu et portant une hotte de bambou sur le dos.

Nous passons le carrefour avec la rue Huguo surnommée rue des Etrangers (Yangren

Jie) depuis l'afflux des routards dans la ville. Tandis que sur la rue

Fuxing nous avons en perspective la Tour Wuhua, à son intersection avec le

carrefour avec la rue Renmin (rue du Peuple), nous tournons à gauche (direction

est).

Nous

revenons sur nos pas par la rue Fuxing et croisant les écoliers en uniformes qui

rentrent chez eux et aussi des femmes en costume traditionnel bleu et portant une hotte de bambou sur le dos.

Nous passons le carrefour avec la rue Huguo surnommée rue des Etrangers (Yangren

Jie) depuis l'afflux des routards dans la ville. Tandis que sur la rue

Fuxing nous avons en perspective la Tour Wuhua, à son intersection avec le

carrefour avec la rue Renmin (rue du Peuple), nous tournons à gauche (direction

est).

![]() Le temps se fait très menaçant et nous perdons Chantal allée acheter un

parapluie car nous avons tourné rapidement dans une ruelle sur la droite pour aller

visiter l'église catholique. Dans la ruelle, on aperçoit un peu plus loin dans la

ruelle l'entrée d'un collège catholique. Personne ne reste au carrefour pour l'orienter et

le panonceau signalant l'église est peu visible. L’église construite en 1927

témoigne du passé colonial de la ville en mêlant les styles architecturaux avec

une apparence extérieure. Ce sont d’anciens missionnaires français qui ont érigé le bâtiment

si l'on excepte une croix qui la surmonte. Ce sont d’anciens missionnaires

français qui ont érigé le bâtiment. L'intérieur de l'édifice tout peint en bleu

est très sobre. Quatre religieuses sont en prière. Un coup d'oeil au Missel,

tout en chinois, avec comme il se droit l'écriture en colonne de haut en bas et

de droite à gauche et donc un livre qui se lit "en commençant par la fin" en se

basant sur nos critères! Le presbytère et le logement des religieuses se trouvent

tout à côté de l'église.

Le temps se fait très menaçant et nous perdons Chantal allée acheter un

parapluie car nous avons tourné rapidement dans une ruelle sur la droite pour aller

visiter l'église catholique. Dans la ruelle, on aperçoit un peu plus loin dans la

ruelle l'entrée d'un collège catholique. Personne ne reste au carrefour pour l'orienter et

le panonceau signalant l'église est peu visible. L’église construite en 1927

témoigne du passé colonial de la ville en mêlant les styles architecturaux avec

une apparence extérieure. Ce sont d’anciens missionnaires français qui ont érigé le bâtiment

si l'on excepte une croix qui la surmonte. Ce sont d’anciens missionnaires

français qui ont érigé le bâtiment. L'intérieur de l'édifice tout peint en bleu

est très sobre. Quatre religieuses sont en prière. Un coup d'oeil au Missel,

tout en chinois, avec comme il se droit l'écriture en colonne de haut en bas et

de droite à gauche et donc un livre qui se lit "en commençant par la fin" en se

basant sur nos critères! Le presbytère et le logement des religieuses se trouvent

tout à côté de l'église.

La critique du Petit Futé à propos de cet hôtel est particulièrement élogieuse:

«Sans doute le plus bel hôtel de la vieille ville de Dali. Idéalement situé en plein centre mais donnant sur une rue calme, ce complexe de plusieurs bâtiments qui appartient à un propriétaire local est décoré avec goût. Prestations et confort excellents. Bon restaurant, café, bibliothèque (très réussie), espaces extérieurs : l’endroit idéal où se reposer quelques jours. Les prix sont très corrects pour le standing.»

![]() En attendant le

dîner, nous faisons un tour en ville en profitant du fait que l'affluence a

diminué, ce qui va de pair avec la fermeture de nombreuses échoppes. Nous

remontons la rue Huguo, autrement appelée rue des Etrangers en passant sous les

arches pareillement nommées avant de continuer l'exploration de cette rue et des

rues Renmin et Fuxing. Certaines activités continuent encore comme les batteurs

de "nougatine" (farine d'orge, cacahuètes et sésame). Exploration que nous poursuivrons le lendemain matin,

avant le départ des visites, et le soir, au retour.

En attendant le

dîner, nous faisons un tour en ville en profitant du fait que l'affluence a

diminué, ce qui va de pair avec la fermeture de nombreuses échoppes. Nous

remontons la rue Huguo, autrement appelée rue des Etrangers en passant sous les

arches pareillement nommées avant de continuer l'exploration de cette rue et des

rues Renmin et Fuxing. Certaines activités continuent encore comme les batteurs

de "nougatine" (farine d'orge, cacahuètes et sésame). Exploration que nous poursuivrons le lendemain matin,

avant le départ des visites, et le soir, au retour.

![]()

![]() Après

avoir laissé percevoir une critique sur le restaurant de l'hôtel Landscape ,

Delphine

finit

pourtant par nous y installer après avoir renoncé à nos emmener dîner en ville.

Grande salle d'assez belle apparence pour groupes de touristes et pourtant au

milieu du repas, certains ont la désagréable surprise de voir trois rats dodus

aller se réfugier sous l'une des nombreuses tables inoccupées dont les nappes

tombent jusqu'au sol... Et c'est un hôtel classé "luxe" mais ce genre

de scène a échappé aux testeurs du Petit Futé!

Après

avoir laissé percevoir une critique sur le restaurant de l'hôtel Landscape ,

Delphine

finit

pourtant par nous y installer après avoir renoncé à nos emmener dîner en ville.

Grande salle d'assez belle apparence pour groupes de touristes et pourtant au

milieu du repas, certains ont la désagréable surprise de voir trois rats dodus

aller se réfugier sous l'une des nombreuses tables inoccupées dont les nappes

tombent jusqu'au sol... Et c'est un hôtel classé "luxe" mais ce genre

de scène a échappé aux testeurs du Petit Futé!![]()

Jeudi 2 Avril

- aux environs de DALI

![]() Départ en autocar dès 8H car de nombreuses visites sont au programme. Le temps

est annoncé comme devant être changeant.

Départ en autocar dès 8H car de nombreuses visites sont au programme. Le temps

est annoncé comme devant être changeant.

Village de XIZHOU: le marché et la Résidence du Clan Yan

Xizhou se trouve à une quinzaine de

kilomètres de Dali. Dans cette bourgade de 30 000 habitants principalement

de l'ethnie Bai, on a peine à

imaginer que ce fut la capitale impériale du puissant royaume de Nanzhao. De son

prestigieux passé, elle a conservé une riche architecture, jusqu’à

présent bien préservée. Les étroites

rues pavées sont bordées de maisons anciennes en bois, aux murs extérieurs blancs et

aux portes imposantes notamment sur la rue principale, dans laquelle se tient le

marché. 200 maisons privées cotées datent de la dynastie des Qing. Cette

petite ville a servi de refuge à de nombreux intellectuels chinois lors de

l’invasion japonaise.

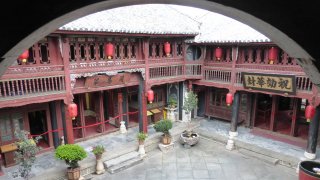

De retour sur la place centrale où

débute le marché, on peut voir un portail imposant qui est celui de la maison du

Clan ou de la Famille Yan construite autour des années 1920. Nous allons

consacrer trois petits quarts d'heure à sa visite.

Le Petit Futé résume bien cette visite en ces termes:

Il est 11H45 et des cochers avec leur

carriole nous attendent sur la place.

![]()

![]()

![]()

Nous commençons par faire un tour dans le marché de Xizhou. Un marché vivant où

l'on trouve des produits alimentaires bruts, de la viande, des thés, du vin de

rose, de petits pains de sucre brun, des articles ménagers (balais)... mais où

l'on peut manger sur le pouce, des galettes garnies au choix en salé ou en

sucré. Les femmes Bai y circulent avec leur hotte. On peut aussi y voir de

grandes jarres contenant du "vin de roses". Les vins de fruits sont les boissons

alcoolisées fermentées faites à partir de fruits ou de végétaux autres que des

raisins comme les pétales de roses, ici au Yunnan. Il faut préciser que les

roses sont originaires de Chine et elles sont arrivées en Occident par la Perse

et par les échanges avec les Arabes.

Nous commençons par faire un tour dans le marché de Xizhou. Un marché vivant où

l'on trouve des produits alimentaires bruts, de la viande, des thés, du vin de

rose, de petits pains de sucre brun, des articles ménagers (balais)... mais où

l'on peut manger sur le pouce, des galettes garnies au choix en salé ou en

sucré. Les femmes Bai y circulent avec leur hotte. On peut aussi y voir de

grandes jarres contenant du "vin de roses". Les vins de fruits sont les boissons

alcoolisées fermentées faites à partir de fruits ou de végétaux autres que des

raisins comme les pétales de roses, ici au Yunnan. Il faut préciser que les

roses sont originaires de Chine et elles sont arrivées en Occident par la Perse

et par les échanges avec les Arabes.

Moins gai et néanmoins coloré, on peut voir des boutiques faisant le commerce

d'articles funéraires: couronnes, cercueils.

![]()

![]() Sous la conduite de

Delphine, nous gagnons un quartier plus calme où nous

rencontrons des jeunes

très décontractés qui ont cour de dessin sur le thème de l'architecture

traditionnelle se sont ici pour croquer le portail d'entrée d'une vieille

demeure. Il s'agit de l'atelier de broderie sur soie Linden Center

(autrefois Yang Pinxiang). Au XIXe s. un fils de la riche famille

Yan (dont nous allons perler plus loin) qui prospérait dans le commerce du thé avait

épousé une fille de ces

brodeurs. La maison est bien modeste par rapport à la résidence des Yan que nous

visiterons plus tard. Ici, on peut voir de curieux panneaux peints il y a un siècle

représentant les chemins de fer, un aéroplane ou une usine d'où s'échappe un

panache de fumée.

Sous la conduite de

Delphine, nous gagnons un quartier plus calme où nous

rencontrons des jeunes

très décontractés qui ont cour de dessin sur le thème de l'architecture

traditionnelle se sont ici pour croquer le portail d'entrée d'une vieille

demeure. Il s'agit de l'atelier de broderie sur soie Linden Center

(autrefois Yang Pinxiang). Au XIXe s. un fils de la riche famille

Yan (dont nous allons perler plus loin) qui prospérait dans le commerce du thé avait

épousé une fille de ces

brodeurs. La maison est bien modeste par rapport à la résidence des Yan que nous

visiterons plus tard. Ici, on peut voir de curieux panneaux peints il y a un siècle

représentant les chemins de fer, un aéroplane ou une usine d'où s'échappe un

panache de fumée.

![]() Le travail de broderie sur soie auquel se livrent de jeunes femmes penchées sur

leur ouvrage laisse toujours admiratif. Et que dire des extraordinaires

broderies double face. On croirait vraiment voir des tableaux peints tant les

point sont d'une grande finesse.

Ce qui en explique le prix: 400 Yuans pour un tout petit tableau simple face,

550 s'il est encadré...

Le travail de broderie sur soie auquel se livrent de jeunes femmes penchées sur

leur ouvrage laisse toujours admiratif. Et que dire des extraordinaires

broderies double face. On croirait vraiment voir des tableaux peints tant les

point sont d'une grande finesse.

Ce qui en explique le prix: 400 Yuans pour un tout petit tableau simple face,

550 s'il est encadré...

«Cette

grande bâtisse traditionnelle est composée d’une enfilade de quatre cours

richement décorées et ornées de bois sculptés. De la dernière cour, prenez le

passage au fond à gauche pour atteindre le "bâtiment occidental". Construit en

1936, il est un hommage du fils Yan à l’architecture européenne qu’il avait

découverte à Shanghai. La terrasse au dernier étage de ce bâtiment offre une

belle vue sur les toits de Xizhou, le lac Erhai et les monts Cang.[...].»

![]()

![]() En parcourant les différentes cours disposées sur une superficie d'un peu plus

de 3000 mètres carrés (0,76 acres), les pièces du bas ou de l'étage, on découvre

toujours quelque chose ou bien l'on voit les cours sous de nouveaux angles. Chacune

des cours est entourée de quatre maisons avec quatre petites pièces construites

entre chacune des maisons. Ce style architectural unique est appelé "wutianjing

Sihe".

En parcourant les différentes cours disposées sur une superficie d'un peu plus

de 3000 mètres carrés (0,76 acres), les pièces du bas ou de l'étage, on découvre

toujours quelque chose ou bien l'on voit les cours sous de nouveaux angles. Chacune

des cours est entourée de quatre maisons avec quatre petites pièces construites

entre chacune des maisons. Ce style architectural unique est appelé "wutianjing

Sihe".

Au début du parcours, la statue d'un petit cheval sellé portant des

sacoches de cuir rappelle que c'était ainsi que de caravanes transportaient le

thé vers le Tibet.

![]() En entrant, les yeux tomberont sur la maison principale avec son mur d'écran et

deux ailes. Selon la tradition de l'architecture de style Bai, le mur de l'écran

doit faire face à l'est afin de réfléchir la lumière du soleil dans les pièces intérieures

tôt le matin. En outre, le mur de l'écran,

orné de peintures et de calligraphie élaborée, est considéré comme un talisman

qui donne la chance.

En entrant, les yeux tomberont sur la maison principale avec son mur d'écran et

deux ailes. Selon la tradition de l'architecture de style Bai, le mur de l'écran

doit faire face à l'est afin de réfléchir la lumière du soleil dans les pièces intérieures

tôt le matin. En outre, le mur de l'écran,

orné de peintures et de calligraphie élaborée, est considéré comme un talisman

qui donne la chance.

La maison de style occidental que l'on peut voir en fin de parcours est celle

qu'un fils du clan a fait bâtir pour son épouse occidentale mais pour l'isoler

du monde, un mur écran plus haut que de coutume masque la vue depuis les

fenêtres orientées à l'est.

On n'aura pas le temps d'y voir la cérémonie du thé, Sandaocha. Selon la

tradition régionale on y goûte trois saveurs de thé. On commence par

présenter un thé amer pour la jeunesse qui va affronter les difficultés dans la

vie. Ensuite, un thé sucré au sésame et aux noix qui symbolise le bonheur de la

vie adulte. Enfin, un thé amer, sucré, épicé qui symbolique la vieillesse et

fait réfléchir vie.![]()

Village de SHACUN: la pêche au cormoran sur le Lac Erhai

![]()

![]() Au trot, en un quart d'heure, les petits chevaux nous

conduisent en carriole à l'embarcadère sur le rivage du Lac Erhai

distant de 3km, du côté du village de Shacun. C'est une jolie promenade pendant

laquelle nous croisons de jeunes mariés (mariée en robe blanche), nous repassons

devant l'atelier Linden Center puis les derniers faubourgs cèdent la place aux

champs.

Au trot, en un quart d'heure, les petits chevaux nous

conduisent en carriole à l'embarcadère sur le rivage du Lac Erhai

distant de 3km, du côté du village de Shacun. C'est une jolie promenade pendant

laquelle nous croisons de jeunes mariés (mariée en robe blanche), nous repassons

devant l'atelier Linden Center puis les derniers faubourgs cèdent la place aux

champs.

Nous arrivons à l'embarcadère où nous sommes accueillis en musique par de jeunes

Bai en costumes de fête.

![]()

Delphine nous décrit la coiffe traditionnelle des

femmes Bai de la région de Dali qui symbolise les quatre beautés de la

Nature (le vent, la fleur, la neige et la lune), une coiffe poétiquement

nommée "fleur dans le vent et lune de nuit neigeuse". Elles le nouent en forme

de croissant. La partie supérieure est blanche comme la neige, la partie avant

est ornée de broderies dont les motifs représentent des fleurs et le

reflet de la lune dans le lac. L’extrémité du foulard tombe sur les épaules sous

forme d'une queue blanche se balançant au gré du vent. Lorsque les femmes

sont mariées, cette queue est coupée au niveau du cou.

Quant à nous, munis de gilets de sauvetage et sous un

ciel très menaçant, nous embarquons pour une petite croisière sur le Lac Erhai,

magnifique plan d'eau de 250km² situé dans la vallée de Dali, au pied des

monts Cangshan (4092 mètres d'altitude) perdus dans les nuages gris sombre. Ce

lac est le deuxième plus grand lac du Yunnan après le lac Dian de Kunming

(300km²).

![]() Nous sommes répartis sur deux barques emmenant dix passagers et une rameuse pour

la nôtre, un rameur pour l'autre. Bientôt un bateau de pêcheur vient se placer

parallèlement à nous. Sur les bords de sa barque, une bonne douzaine de

cormorans sont prêts pour la démonstration de pêche aux cormorans, une technique

de pêche qui se pratique sur le lac Erhai dans la région de Dali depuis plus de

1000 ans. Seuls six pêcheurs du village sont autorisés à pratiquer cette pêche tout au

long de l'année, les autres ne pouvant la pratiquer que durant six mois.

Nous sommes répartis sur deux barques emmenant dix passagers et une rameuse pour

la nôtre, un rameur pour l'autre. Bientôt un bateau de pêcheur vient se placer

parallèlement à nous. Sur les bords de sa barque, une bonne douzaine de

cormorans sont prêts pour la démonstration de pêche aux cormorans, une technique

de pêche qui se pratique sur le lac Erhai dans la région de Dali depuis plus de

1000 ans. Seuls six pêcheurs du village sont autorisés à pratiquer cette pêche tout au

long de l'année, les autres ne pouvant la pratiquer que durant six mois.

![]() Les pêcheurs lancent bientôt les oiseaux qui ont vite fait de plonger. Certains

ont pris de gros poissons et en s'aidant d'une épuisette les pêcheurs récupèrent

ces bons éléments qui tiennent toujours leur proie mais ne peuvent pas la gober

car une cordelette passée autour de leur cou les empêchent de déglutir.

Les pêcheurs récupèrent les prises et récompensent l'oiseau. Puis les

cormorans prennent leur posture bien connue, ailes déployées afin de sécher leur

plumage qui n'est pas imperméable. Nous pourrions tenter de faire la même chose

car une partie de la démonstration s'est déroulée sous la pluie.

Les pêcheurs lancent bientôt les oiseaux qui ont vite fait de plonger. Certains

ont pris de gros poissons et en s'aidant d'une épuisette les pêcheurs récupèrent

ces bons éléments qui tiennent toujours leur proie mais ne peuvent pas la gober

car une cordelette passée autour de leur cou les empêchent de déglutir.

Les pêcheurs récupèrent les prises et récompensent l'oiseau. Puis les

cormorans prennent leur posture bien connue, ailes déployées afin de sécher leur

plumage qui n'est pas imperméable. Nous pourrions tenter de faire la même chose

car une partie de la démonstration s'est déroulée sous la pluie.

![]() Chemin inverse avec nos carrioles pour

revenir au centre de Xizhou afin de déjeuner "chez l'habitant" sur la grande

place, dans un tout petit restaurant ne disposant pas de toilettes. Bien avec,

outre le riz, seulement 8 plats dont des babas

("galettes joyeuses)", des galettes fourrées à la viande et

des galettes sucrées fourrée à la rose et aux haricots rouges. Tout cela arrosé

d'un vin de roses meiguilujiu ("la rosée de la rose"). Curieux...

Chemin inverse avec nos carrioles pour

revenir au centre de Xizhou afin de déjeuner "chez l'habitant" sur la grande

place, dans un tout petit restaurant ne disposant pas de toilettes. Bien avec,

outre le riz, seulement 8 plats dont des babas

("galettes joyeuses)", des galettes fourrées à la viande et

des galettes sucrées fourrée à la rose et aux haricots rouges. Tout cela arrosé

d'un vin de roses meiguilujiu ("la rosée de la rose"). Curieux...![]()

Le Petit Futé le décrit ainsi:

La technique du batik de Dali décrite par

le Petit Futé

semble quelque peu différer (toile de coton et feuille de plastique sont cousues ensemble):

Une voiturette électrique nous permet

d'arriver facilement au pavillon le plus haut de la série de temples construits

dans le joli parc, un parcours de plus de 2km mais montant avec des séries de

marches (356) pour les fidèles ou les touristes courageux. Evidemment, avec

cette façon de faire, il sera moins difficile pour nous de les descendre même si

l'on ne suit pas du tout la progression logique des fidèles.

Village de ZHOUCHENG: artisanat de batik![]() C'est en autocar

que nous nous rendons au village de Zhoucheng,

un endroit encore épargné par le tourisme de masse. Zhoucheng se situe

au-delà de Xizhou (à environ 8 km et donc à 23 km au nord de Dali). Avec

quelques 11 000 habitants (90% de Bai), c'est l’un des plus importants villages

Bai de la région.

C'est en autocar

que nous nous rendons au village de Zhoucheng,

un endroit encore épargné par le tourisme de masse. Zhoucheng se situe

au-delà de Xizhou (à environ 8 km et donc à 23 km au nord de Dali). Avec

quelques 11 000 habitants (90% de Bai), c'est l’un des plus importants villages

Bai de la région.

«Gardée par deux banians centenaires, la place principale possède un vieux décor

de théâtre traditionnel, où se tiennent quelques représentations en plein air.

Chaque jour, elle se remplit d’étals de fruits et légumes, de viandes et

d’artisanat local. Vous serez surpris de découvrir le stand d’un dentiste qui

s’occupe de vous soigner les dents au milieu des poules et des cochons. Remontez

dans le village vers la porte du temple de Longuan et vous verrez sur cette

seconde place, se retrouver tous les vieux du village qui discutent

tranquillement en attendant que le barbier s’occupe d’eux. Ce dernier installe

en fin de matinée sa chaise en bois et s’occupe de coiffer et tondre les

habitants du quartier. Les amateurs de batik pourront visiter quelques fabriques

disséminées un peu partout dans le village. Attention, on essayera bien

évidemment de vous faire partir avec de nombreux achats, donc n’oubliez pas de

négocier !»

![]() Pour notre part,

en ce milieu d'après-midi,

Delphine a choisi de nous conduire dans une

famille qui se livre à l'artisanat du batik. Nous allons y passer une bonne

demi-heure. Nous passons près de tombes Han dans un terrain voisin de

l'autoroute puis devant un champ où un groupe de paysans est afféré à la

récolte de l'ail.

Pour notre part,

en ce milieu d'après-midi,

Delphine a choisi de nous conduire dans une

famille qui se livre à l'artisanat du batik. Nous allons y passer une bonne

demi-heure. Nous passons près de tombes Han dans un terrain voisin de

l'autoroute puis devant un champ où un groupe de paysans est afféré à la

récolte de l'ail.

Pour les touristes, le souvenir typique de Dali c'est le batik, de

grandes étoles teintées en bleu sur tissu blanc.. Cette technique est

répandue dans toute l’Asie du Sud-Est et même en Asie du sud (Ceylan) mais

elle diffère par ses variantes pratiques.

Ici on n'emploie pas la cire pour masquer les parties qui ne doivent pas

prendre la teinture. Les motifs sont reportés sur une toile de coton grâce à

une feuille de plastique perforée. Comme une grand-mère septuagénaire le

fait à longueur de journée dans un coin de la cour, la toile est ensuite

cousue très serrée en fonction des motifs que l'on voudra préserver en

couleur claire. Après cela, ce bouchon de tissu apparemment informe est

plongé dans un bain de teinture d'indigo obtenue à partir des feuilles de

l'indigotier (Indigofera tinctoria), un arbuste des régions

chaudes de la famille des Fabacées dont le nom fait référence à l'Inde.

Après rinçage, dénouage et séchage, le tissu révèle ses jolis motifs

aux contours naturellement un peu flous.

![]()

![]() Les feuilles d'indigotier

contiennent seulement environ petite quantité du colorant (environ 2-4%). Un

grand nombre de plantes sont donc nécessaires pour produire une quantité

significative de colorant. Comme dans cet atelier artisanal, e procédé

traditionnel pour l'obtention du colorant passe par diverses étapes:

fermentation et hydrolyse, puis oxydation. La demande de l'indigo a

considérablement augmenté au cours de la Révolution Industrielle, en partie

en raison de la popularité de bleu jeans Levi Strauss et facilité par la

mise au point d'un procédé industriel de fabrication de l'indigo synthétique

dit bleu d'indanthrone découvert par Bayer en 1880 et commercialisé après

1900 par sa firme BASF.

Les feuilles d'indigotier

contiennent seulement environ petite quantité du colorant (environ 2-4%). Un

grand nombre de plantes sont donc nécessaires pour produire une quantité

significative de colorant. Comme dans cet atelier artisanal, e procédé

traditionnel pour l'obtention du colorant passe par diverses étapes:

fermentation et hydrolyse, puis oxydation. La demande de l'indigo a

considérablement augmenté au cours de la Révolution Industrielle, en partie

en raison de la popularité de bleu jeans Levi Strauss et facilité par la

mise au point d'un procédé industriel de fabrication de l'indigo synthétique

dit bleu d'indanthrone découvert par Bayer en 1880 et commercialisé après

1900 par sa firme BASF.

«A Dali, dans l’une de ses nombreuses

fabriques, les femmes prennent une toile de coton, puis elles cousent sur

celle-ci une toile en plastique qu’elles ont au préalable perforée afin que

l’encre passe et laisse des motifs. Une fois les deux toiles cousues, le tissu

est trempé dans un bain indigo. Le bain indigo est un colorant naturel obtenu

grâce aux feuilles de l’indigotier, un arbre que l’on trouve dans les régions

chaudes. Issu de la famille des fabacées, son nom provient du grec indikon qui

signifie "de l’Inde". Cultivé depuis des millénaires, lorsqu’il fut découvert

par les Européens, il fut très vite importé pour colorer des jeans par exemple.

L’arbre n’excède guère les 2 m de haut. Afin d’obtenir le bain indigo, il faut

au préalable laisser tremper les feuilles d’indigotier et attendre que le tout

fermente. Une fois la toile bien imprégnée de la teinture, elle est tendue sur

un fil afin de sécher. On retire délicatement la toile en plastique et le batik

si réputé de Dali apparaît ! Vous aurez le choix entre différents motifs.

Certains vendeurs proposent également des batiks d’autres couleurs, mais le bleu

indigo simple est celui typique de la région.

[...]

Les touristes se les arrachent ; attention, car certains vendeurs

annoncent des prix exorbitants. N’hésitez pas à diviser le prix par deux, voire

trois ! »![]()

Chongsheng Si ("le Temple de l'Admiration") et Santa si ("les Trois

Pagodes") ![]()

![]()

![]()

![]() A environ 20 kilomètres au sud de Zhoucheng, en revenant vers Dali, depuis

l'autoroute, malgré le temps maussade, l'attention est captée par les trois

pagodes qui émergent au pied de la montagne Cang Shan dont les 19 sommets

sont perdus dans de nuages sombres.

A environ 20 kilomètres au sud de Zhoucheng, en revenant vers Dali, depuis

l'autoroute, malgré le temps maussade, l'attention est captée par les trois

pagodes qui émergent au pied de la montagne Cang Shan dont les 19 sommets

sont perdus dans de nuages sombres. ![]()

![]()

![]() Ces

pagodes symbolisent la ville et

témoignent de l'art séculaire du travail du marbre blanc, couleur qui représente

aussi les Bai (bai signifie "blanc"). Elles ont été bâties lorsque les

souverains du Nanzhao adoptèrent le bouddhisme du Grand Véhicule (Mahayana).

Outre le marbre des sculptures, la structure utilise la brique recouverte d'un

enduit blanc. Elles comptent parmi les plus anciens édifices du sud-ouest

de la Chine.

Ces

pagodes symbolisent la ville et

témoignent de l'art séculaire du travail du marbre blanc, couleur qui représente

aussi les Bai (bai signifie "blanc"). Elles ont été bâties lorsque les

souverains du Nanzhao adoptèrent le bouddhisme du Grand Véhicule (Mahayana).

Outre le marbre des sculptures, la structure utilise la brique recouverte d'un

enduit blanc. Elles comptent parmi les plus anciens édifices du sud-ouest

de la Chine.

Qian Xun Ta, la plus haute pagode (70 m. ou 79 m.), à section carrée, avec 16 toits

et la plus ancienne (IXe s.) est un bel exemple de style Tang et rappelle l’art

des maîtres constructeurs de la grande pagode de l’Oie sauvage de Xi’an qui lui

est antérieure d'un siècle. Les deux autres, de part et d'autre de la grande,

sont moins hautes (42 m.) à section octogonale, avec 10 niveaux et ont été

construite au siècle suivant. La pagode la plus au sud penche vers le nord

depuis le tremblement de terre de 1997.

Contrairement à de nombreux autres sites religieux d'Asie (Vietnam, Japon,

Bali), elles se distinguent par leur nombre pair d'étages. Pour les croyants de

la religion bouddhiste dans le monde chinois, les pagodes sont des tours de

plusieurs étages circulaires, octogonales ou carrées, caractérisées par leur

toit évasé ou en épi transposant les stûpa ou zedi du monde indien.

Voici ce qu'en dit le Petit Futé:

«Les Trois Pagodes de Dali, les plus anciennes

structures du Yunnan, ayant résisté à plusieurs tremblements de terre, sont la

preuve tangible d’une brillante civilisation perdue. Ces trois tours à l’étrange

architecture, qui semble plus hindoue que chinoise, sont reconnaissables de

loin. Les Trois Pagodes ont été érigées sur l’emplacement de l’ancien temple Chongsheng, qui était le temple des familles royales durant la période du

royaume de Nanzhao et du royaume de Dali. La construction de la pagode

principale – la pagode des Mille Eveils – fut entreprise en 836, durant la

période Fengyou du royaume de Nanzhao, pour se terminer quarante ans plus tard.

A l’époque, elle comportait 11 400 statues en bronze du Bouddha. La pagode

principale se présente comme une tour de 16 étages de 69m. de haut. Son plan

carré est caractéristique du style de la dynastie des Tang, lors de laquelle le

bouddhisme venu d’Inde était à son apogée. Au milieu de la façade de chaque

étage s’ouvre une niche où est installée une statue de bouddha en marbre blanc.

Pendant la période du royaume de Dali, deux autres pagodes de dix étages furent

construites, l’une légèrement au nord de la principale, et l’autre au sud, afin

de former les trois points d’un triangle. Ces deux dernières pagodes mesurent

toutes deux 42m. de haut. Chaque étage est sculpté de niches, de bouddhas et de

fleurs de lotus. Au moment des travaux de restauration effectués en 1978-1980,

près de 700 reliques furent trouvées sous les pagodes et à l’intérieur des

sommets.»

![]() Une frustration: en principe les photos sont interdites à l'intérieur des

temples. Pour ma part, je considère qu'il est possible de ne pas trop nuire

à son karma en n'utilisant pas le flash et/ou en ne faisant des photos qu'en

l'absence de fidèles.

Une frustration: en principe les photos sont interdites à l'intérieur des

temples. Pour ma part, je considère qu'il est possible de ne pas trop nuire

à son karma en n'utilisant pas le flash et/ou en ne faisant des photos qu'en

l'absence de fidèles.

![]()

![]()

![]() Dans la partie haute, le Bouddha Gautama, "le parfait" est à

l'honneur, entouré de disciples devenus bodhisattvas. Plus bas, on rencontre le

Bouddha aux Mille Bras, Guanyin, la seule représentation féminine

vénérée dans le Bouddhisme. C'est un bodhisattva, c'est-à-dire qu'elle a obtenu

l'éveil mais elle n'a pas voulu accéder au rang de bouddha afin de

faire bénéficier de son enseignement les hommes. En Chine, même les taôistes la

considèrent comme la déesse de la miséricorde. En bas, les fidèles sont

accueillis par le jovial Maitreya , "le bouddha du futur" que les

Chinois nomme Milefo ou Bouddha de Mile. Tant le bouddhisme

Mahāyāna que

le Hīnayāna le considèrent comme le prochain bouddha. Les gardiens célestes ont

aussi une bonne place à ce niveau.

Dans la partie haute, le Bouddha Gautama, "le parfait" est à

l'honneur, entouré de disciples devenus bodhisattvas. Plus bas, on rencontre le

Bouddha aux Mille Bras, Guanyin, la seule représentation féminine

vénérée dans le Bouddhisme. C'est un bodhisattva, c'est-à-dire qu'elle a obtenu

l'éveil mais elle n'a pas voulu accéder au rang de bouddha afin de

faire bénéficier de son enseignement les hommes. En Chine, même les taôistes la

considèrent comme la déesse de la miséricorde. En bas, les fidèles sont

accueillis par le jovial Maitreya , "le bouddha du futur" que les

Chinois nomme Milefo ou Bouddha de Mile. Tant le bouddhisme

Mahāyāna que

le Hīnayāna le considèrent comme le prochain bouddha. Les gardiens célestes ont

aussi une bonne place à ce niveau.

![]()

Le chef des Gardiens Célestes, Vaisravana, veille sur le nord et l'hiver. Son

nom signifie "Celui qui sait". Il est le seigneur des Yakshas, des êtres divins

qui protègent et servent leur souverain. Le Gardien du sud, Virudhaka, "Le

puissant", combat l'ignorance et protège l'étincelle de bonté qui brille au

coeur des hommes et gouverne l'été. Au Tibet, il est souvent représenté avec un

heaume en forme de tête d'éléphant. Le Gardien de l'est, Dhritarashtra, "

Celui qui maintient le royaume de la Loi", règne sur le printemps et préserve

l'Etat. Enfin, le Gardien de l'ouest, Virupaksha, "Celui qui voit tout",

généralement représenté vêtu d'une armure et debout sur un rocher ou un tas de

démons, règne sur l'automne.

Après cela petite grimpette pour avoir une vue sur vue surplombant les pagodes

et pour finir, un petit tour au Juying Chi (étang de réflexion), l'étang

à la surface duquel se reflète l'image des Trois Pagodes.

| ||||

Vendredi 3 Avril

- trajet de DALI à LIJIANG

Plus loin, c'est l'hôpital

de Dali. Ici les hôpitaux se distinguent des nôtres par une croix blanche sur

fond rouge! A l'ouest, sur notre gauche la vue est bouchée par la chaîne

de montagnes aux crêtes perdues dans les nuages mais elles nous offrent un

magnifique arc-en-ciel. Au bout d'une heure de route, nous sommes à hauteur du

lac Zibi. Peu à peu le ciel se dégage sur les montagnes qui se font plus arides

et plus rougeâtres, avec de rares terrasse, et laissant le verts aux cultures

sur la plaine de fond de vallée.

Les grottes

bouddhiques du Shibao Shan,

la Montagne du Trésor de Pierre

Vers 10H20, nous quittons

l'autoroute à Niujiexiang pour partir vers les montagnes de l'ouest par une

route parfois sinueuse, pentue et escarpée. Près de 40 minutes de trajet avant

d'arriver à la zone d'accueil du site de ShibaoShan. La terre brune des terres

travaillée récemment semble fertile autour des hameaux où nous passons. La route

prend tout à fait un air de route de montagne ce qui rend délicat le dépassement

du poids lourd qui nous précède.

![]() Départ en autocar dès 8H15 car la route sera longue jusqu'à LIJIANG, avec un

détour non négligeable par la montagne de Shibao. Le temps

devrait être convenable.

Départ en autocar dès 8H15 car la route sera longue jusqu'à LIJIANG, avec un

détour non négligeable par la montagne de Shibao. Le temps

devrait être convenable.

Cap au nord par l'autoroute.

Sans déplaisir, nous repassons près des Trois Pagodes une nouvelle fois.![]()

![]()

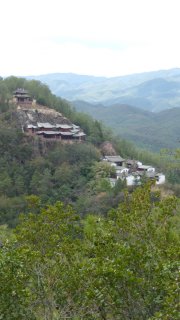

![]() Arrivés à l'aire d'accueil, nous pouvoir voir deux norias et un rocher

sculpté de ce qui semble être des scènes de chasse et/ou de danse (par l'ethnie

Bai?). Nous devons laisser notre autocar (depuis cette année, ces véhicules ne sont plus autorisés à

circuler sur la route au-delà) pour emprunter des minibus navettes tout neufs et

pas encore immatriculés. C'est encore environ 20 minutes de trajet par une

route encore plus difficile d'où nous apercevons bientôt le temple suspendu du

Shibao Shan, la Montagne du Trésor de Pierre, située dans la région de Jiangchuan, vers les 2600 mètres d'altitude

Arrivés à l'aire d'accueil, nous pouvoir voir deux norias et un rocher

sculpté de ce qui semble être des scènes de chasse et/ou de danse (par l'ethnie

Bai?). Nous devons laisser notre autocar (depuis cette année, ces véhicules ne sont plus autorisés à

circuler sur la route au-delà) pour emprunter des minibus navettes tout neufs et

pas encore immatriculés. C'est encore environ 20 minutes de trajet par une

route encore plus difficile d'où nous apercevons bientôt le temple suspendu du

Shibao Shan, la Montagne du Trésor de Pierre, située dans la région de Jiangchuan, vers les 2600 mètres d'altitude

.

De nombreux autres parcours s'offrent aux vrais randonneurs comme le temple

Baoxiang que nous n'irons pas voir. Il date de la dynastie Yuan et a été

reconstruit en 1876. Ce temple accroché à la falaise est constitué de pavillons

suspendus qui renferment de jolies statues de bouddhas en couleur. Du site, on a

également une vue des aménagements existant sur l'autre versant.

![]()

![]() Nous commençons en descente

par un sentier et des marches dallées, un peu de trajet plat puis une remontée

et c'est l'arrivée aux grottes creusées dans une sorte de grès rouge-brun où il

fait frais (14°). La

montagne est parsemée de grottes et rochers dans lesquels les Bai ont gravé de

somptueuses et nombreuses sculptures qui pour certaines ont 1300 ans. Les

plus anciennes, d’époque Tang, illustrent la pénétration du bouddhisme mahayana

du Tibet en royaume Nanzhao. Certaines représentent les rois de la période

historique du royaume Nanzhao (scènes de vie, comme dans la grotte n°1 et

n°2 montrant les coutumes à la cours du roi) ainsi que des Bouddhas et autres

représentation bouddhistes (moines, les huit "Rois Célestes" de la grotte N°6

où l’on peut observer les influences tibéto-indiennes ou encore la bodhisattva Guanyin de la grotte N°7). Sur certaines statues, on peut voir des traces de

couleurs.

Delphine

nous précise que certaines statues ont été endommagées par

les Gardes Rouges lors de la Révolution Culturelle (1966-1969). Sans oublier en

fin de parcours, la grotte N°8 avec une sculpture unique au monde

représentant un sexe féminin, auquel la population rend un culte de la fécondité

et de la fertilité.

Nous commençons en descente

par un sentier et des marches dallées, un peu de trajet plat puis une remontée

et c'est l'arrivée aux grottes creusées dans une sorte de grès rouge-brun où il

fait frais (14°). La

montagne est parsemée de grottes et rochers dans lesquels les Bai ont gravé de

somptueuses et nombreuses sculptures qui pour certaines ont 1300 ans. Les

plus anciennes, d’époque Tang, illustrent la pénétration du bouddhisme mahayana

du Tibet en royaume Nanzhao. Certaines représentent les rois de la période

historique du royaume Nanzhao (scènes de vie, comme dans la grotte n°1 et

n°2 montrant les coutumes à la cours du roi) ainsi que des Bouddhas et autres

représentation bouddhistes (moines, les huit "Rois Célestes" de la grotte N°6

où l’on peut observer les influences tibéto-indiennes ou encore la bodhisattva Guanyin de la grotte N°7). Sur certaines statues, on peut voir des traces de

couleurs.

Delphine

nous précise que certaines statues ont été endommagées par

les Gardes Rouges lors de la Révolution Culturelle (1966-1969). Sans oublier en

fin de parcours, la grotte N°8 avec une sculpture unique au monde

représentant un sexe féminin, auquel la population rend un culte de la fécondité

et de la fertilité.

Delphine

évoque une coutume particulière des Bai. A la fin de l'année (selon le

calendrier lunaire), alors que

la tradition est que les mariages soient arrangés par les parents, une journée

de fête permet à d'anciens amoureux de se retrouver "en tout bien tout honneur".

Sauf si une femme n'arrive pas à avoir d'enfant avec son mari, alors, malgré la règle

de la monogamie, elle peut faire appel à son ancien amoureux qui devient

amant d'un jour pour suppléer à la déficience de l'époux.

![]() C'est le plus bel ensemble

de temples rupestres du Yunnan mais une fois de plus il est frustrant de se voir

interdire la prise de photos alors qu'il n'y a pas un chat sur ce site en dehors

de nous. Doublement frustrant puisque la petite boutique du site ne vend même

pas de cartes postales (mais une notice mal photocopiée en noir et blanc). J'ai

donc un peu resquillé comme à l'accoutumée et emprunté...

C'est le plus bel ensemble

de temples rupestres du Yunnan mais une fois de plus il est frustrant de se voir

interdire la prise de photos alors qu'il n'y a pas un chat sur ce site en dehors

de nous. Doublement frustrant puisque la petite boutique du site ne vend même

pas de cartes postales (mais une notice mal photocopiée en noir et blanc). J'ai

donc un peu resquillé comme à l'accoutumée et emprunté...

![]() Retour par le même chemin.

Donc cette fois, descente puis remontée... Nous croisons des muletiers avec

leurs animaux lourdement chargés de huit gros blocs de pierres de taille,

sans doute destinées à des restaurations ou à des aménagements. De retour sur le

parking, nous attendons une navette jusqu'à 13H30. Vingt minutes plus tard, nous

sommes au parking de notre autocar.

Retour par le même chemin.

Donc cette fois, descente puis remontée... Nous croisons des muletiers avec

leurs animaux lourdement chargés de huit gros blocs de pierres de taille,

sans doute destinées à des restaurations ou à des aménagements. De retour sur le

parking, nous attendons une navette jusqu'à 13H30. Vingt minutes plus tard, nous

sommes au parking de notre autocar.

![]() Delphine, compte tenu de l'heure tardive et

de l'endroit suggère que nous sautions carrément le déjeuner et en compensation,

un déjeuner serait pris en charge le dernier jour, en lieu et place du déjeuner

libre prévu au programme. Dans un pays où la démocratie n'a pas cours, elle

prend la décision scabreuse de renvoyer des décisions au groupe

en allant jusqu'à mettre aux

voix, par vote à main levée. Un super moyen de casser toute cohésion de groupe

naissante car, dans une telle situation, les plus timorés ou ceux qui

n'ont pas la parole facile se taisent, ce qui aboutit à un faux consensus...

Pas de déjeuner aujourd'hui!

Delphine, compte tenu de l'heure tardive et

de l'endroit suggère que nous sautions carrément le déjeuner et en compensation,

un déjeuner serait pris en charge le dernier jour, en lieu et place du déjeuner

libre prévu au programme. Dans un pays où la démocratie n'a pas cours, elle

prend la décision scabreuse de renvoyer des décisions au groupe

en allant jusqu'à mettre aux

voix, par vote à main levée. Un super moyen de casser toute cohésion de groupe

naissante car, dans une telle situation, les plus timorés ou ceux qui

n'ont pas la parole facile se taisent, ce qui aboutit à un faux consensus...

Pas de déjeuner aujourd'hui!

![]() On va donc gagné du temps. En un peu plus de deux heures, on sera à Lijiang, à

16H15, après avoir rejoint l'autoroute, longé le lac Jianhu et un arrêt dans une

aire de services ornées de statues de yaks du côté de Jianchuan.

On va donc gagné du temps. En un peu plus de deux heures, on sera à Lijiang, à

16H15, après avoir rejoint l'autoroute, longé le lac Jianhu et un arrêt dans une

aire de services ornées de statues de yaks du côté de Jianchuan.![]()

LIJIANG: premier aperçu de la vieille ville et visite du Palais de la Famille Mu

![]()

![]()

![]()

A Lijiang, il fait 28° mais l'atmosphère est bien venteuse. Nous avons pris de l'altitude

depuis Dali puisque Lijiang est à 2400 mètres.

La ville qui ne comportait ni boutiques de souvenirs ni restaurants touristiques

en 1995 doit sa renommée au classement UNESCO qu'elle a obtenu dès 1997, un an

après le tremblement de terre, comme une sorte d'encouragement à se relever...

Mais depuis, l'authenticité de la ville s'est bien perdue! Avec les quartiers

neufs, c'est une ville qui compte 250 000 habitants (155 000

selon Wikipedia en anglais). Le chemin de fer de Kunming à Lijiang a été mis en

service depuis 2010.

![]() Comme l'autocar ne peut pas enter dans la vielle ville, c'est une fois encore

avec des moyens de transports artisanaux,

sur la remorque de tricycles (sans moteur),

que nos valises arrivent à l'hôtel Wang Fu aussi appelé du nom plus

occidental de Lijiang Palace.

Comme l'autocar ne peut pas enter dans la vielle ville, c'est une fois encore

avec des moyens de transports artisanaux,

sur la remorque de tricycles (sans moteur),

que nos valises arrivent à l'hôtel Wang Fu aussi appelé du nom plus

occidental de Lijiang Palace.

Avec le temps qui a été gagné en sautant le déjeuner, Delphine décide d'anticiper la visite du Palais de la Famille Mu qui était au programme du lendemain. Comme l'hôtel est au nord de la vieille ville, il nous faut gagner le sud par la rue de l'est, la place carrée puis un labyrinthe de ruelles sans perdre de temps cat il presque 17H.

Le Petit Futé fait un dithyrambe sur la ville:

«La petite ville de Lijiang est située sur le plateau nord-ouest du Yunnan bordant le Tibet. Les paysages y sont époustouflants: Lijiang est ainsi cernée de montagnes verdoyantes dont les sommets de glaces éternelles dominent le site. Quand le temps n’est pas à la pluie et au brouillard, on a une belle vue sur les monts enneigés du Dragon de Jade (Yulong Xueshan) qui culminent à 5596 m, annonciateurs de l’Himalaya et du Tibet. C’est aussi dans cette région que se trouve le premier méandre du fleuve Yangtse. La préfecture de Lijiang dominait autrefois la principauté de Mexiezhao, et la région garde de son passé prestigieux un certain nombre de palais et de temples bouddhiques de périodes Ming et Qing.

La vieille ville de Lijiang, nommée Dayan, prit son aspect actuel 800 ans en arrière, durant la dynastie des Song du Sud. Elle fut construite autour de ruisseaux provenant de la source du Dragon noir (Heilongtan), au pied de la colline du Lion. Ces canaux à onde claire passent toujours devant le pas des portes. Les ruelles aux pavés inégaux sont bordées de maisons traditionnelles, faites d’une structure en bois et de murs en pisé. Recouvertes d’un toit cornu, elles sont en général spacieuses, avec des balcons qui protègent du soleil comme de la pluie. La cour carrée fermée par les différents corps de bâtiments est souvent agrémentée de fleurs et de petits arbres. Vue des collines alentour, la cité médiévale fait penser à une immense pierre d’encre, d’où son nom de Dayan, qui signifie "grand encrier". La population de Lijiang est composée pour un peu plus de 50% de minorités ethniques, dont les plus nombreux sont les Naxi. On recense aussi des Yi, Lisu, Pumi, Dai, Miao et Tibétains.

Les Naxi (ou Nakhi) sont des descendants de nomades tibétains. D’anciens écrits dongba rédigés il y a plus de 1000 ans font ainsi allusion au mont Kailash, au Tibet. Cette civilisation méconnue en Occident a été décrite par Joseph Rock dans "The Ancient Nakhi Kingdom of Southwest China", en 1947, et par l’écrivain russe Peter Goullart dans son livre de 1955, "Forgotten Kingdom". En 1913, Lijiang était encore loin d’être une destination touristique, mais le géographe austroaméricain Joseph Rock vint s’y installer pour 28 ans. Il quitta Lijiang en léguant ses magnifiques photos et sa passion pour les montagnes et les rivières à l’Occident – sans savoir qu’il éveillerait par là-même la curiosité de millions de personnes. Lijiang est aujourd’hui divisée en deux parties bien distinctes: la nouvelle et l’ancienne ville. La nouvelle ville ressemble à n’importe quelle bourgade sans intérêt du reste de la Chine.

La vieille ville vaut bien sûr le détour, mais il n’est pas nécessaire de s’y attarder de trop. Classée au patrimoine mondial de l’Humanité de l’Unescodepuis 1997 après avoir été rénovée suite à un lourd tremblement de terre en 1996, Lijiang est aujourd’hui inondée de touristes. Les Naxi, dont beaucoup sont obligés de quitter la vieille ville, tentent tant bien que mal d’y préserver leur langue et leurs traditions, et les touristes à la recherche d’authenticité et de quiétude risquent fort d’être un peu déçus. Cela dit, le lieu n’en demeure pas moins magique, et sa visite est indispensable si vous passez au Yunnan. »

![]() Nous allons donc faire la visite du Palais des Mu en suivant le fanion de Jenny, la

guide anglophone locale obligatoire mais inutile du fait de la présence de

Delphine.

Nous allons donc faire la visite du Palais des Mu en suivant le fanion de Jenny, la

guide anglophone locale obligatoire mais inutile du fait de la présence de

Delphine.

| ||||

![]() L'histoire de la ville de

Lijiang se confond avec celle de la Famille Mu.

L'histoire de la ville de

Lijiang se confond avec celle de la Famille Mu.

Cela remonte au XIIIe siècle, sous la dynastie des Song du Sud, lorsque les

ancêtres de la famille régnante Mu s'installent dans la nouvelle cité de

Dayechang, qui prendra ensuite le nom de Dayan.

De 1288 à 1730, Ljiang

fut la capitale du royaume de Mu fondé par les Naxi. Cette minorité se considère

comme intermédiaire entre les Tibétains et les Bai.

Au XIVe siècle, il avait fallu plus de 60

ans pour construire cet immense complexe de 100 bâtiments couvrant 6 hectares. Les édifices sont inspirés des différentes architectures Naxi, Bai,

Tibétaines et Han. La ville devient le siège d'une préfecture en 1382 lors

de la prise de contrôle par la dynastie Ming qui gardera la lignée héréditaire

des Mu comme préfets jusqu'en 1723. Pa la suite, le déclin de la famille Mu a entraîné l’abandon de la

résidence. Il fut en partie détruit en 1800 et peu à peu remplacé par des

habitations tandis que le tremblement de terre de 1996 acheva la destruction de

ce qui restait du palais. Avec une efficacité toute chinoise et grâce aux

subventions de la banque mondiale, le Palais a été reconstruit et ouvert au public en février 1999

mais n'est sans doute pas conforme à l’oeuvre originale que l'on comparait à la

Cité Interdite...

d'ailleurs la surface du parc a été réduite de moitié.

![]() Nous allons y passer une

heure et quart car le site mérite la visite et offre, depuis sa partie haute, de

belle vues sur la vieille ville. Passé l'entrée sur la place, nous voyons une

jeune fille habillée du costume de fête des Moso: tunique rouge et jupe blanche

à mille plis.

Nous allons y passer une

heure et quart car le site mérite la visite et offre, depuis sa partie haute, de

belle vues sur la vieille ville. Passé l'entrée sur la place, nous voyons une

jeune fille habillée du costume de fête des Moso: tunique rouge et jupe blanche

à mille plis.

![]() Delphine

nous livre quelques informations sur cette ethnie Moso qui est un

sous-groupe des Naxi, utilisant d'ailleurs une écriture dérivée du

dongba des Naxis. Ils vivent à la frontière des provinces du Yunnan et du

Sichuan, sur les contreforts de l'Himalaya. Environ 50 000 habitants se

rattachent à ce groupe. C’est un peuple matriarcal dont les coutumes sont

restées quasi intactes au point que les ethnologues le surnomment "le peuple

fossile". Jusqu’à récemment, les enfants ignoraient l’identité de leur père.

Vers l'âge de 14 ans, la mère révèle à sa fille le nom de son père afin d'éviter

non pas l'inceste mais une union consanguine avec des demi-frères.

Delphine

nous livre quelques informations sur cette ethnie Moso qui est un

sous-groupe des Naxi, utilisant d'ailleurs une écriture dérivée du

dongba des Naxis. Ils vivent à la frontière des provinces du Yunnan et du

Sichuan, sur les contreforts de l'Himalaya. Environ 50 000 habitants se

rattachent à ce groupe. C’est un peuple matriarcal dont les coutumes sont

restées quasi intactes au point que les ethnologues le surnomment "le peuple

fossile". Jusqu’à récemment, les enfants ignoraient l’identité de leur père.

Vers l'âge de 14 ans, la mère révèle à sa fille le nom de son père afin d'éviter

non pas l'inceste mais une union consanguine avec des demi-frères.

C'est une société matrilinéaire (les enfants sont rattachés au groupe parental

maternel, qui les élève, leur transmet le nom et l'héritage), matrilocale (les

femmes sont au centre de leur famille et ne la quittent pas pour rejoindre leur

conjoint après une union) et avunculaire (la paternité des enfants est exercée

par leur oncle maternel). Les Moso présentent également dans leurs traditions

certaines particularités, ce qui leur a valu l'intérêt de nombreux ethnologues: le

mariage n'existe pas et les amants ne résident pas ensemble. Ces spécificités

ont été bousculées sous la Révolution Culturelle quia tenté d'imposer le mariage

et la monogamie. Mais de nombreux Moso sont restés fidèles à leur modèle

traditionnel ou y sont retournés par la suite.

![]()

![]() Quelques pas plus loin, c'est une femme en costume Naxi.

Quelques pas plus loin, c'est une femme en costume Naxi.

La société Naxi étant

traditionnellement une société matriarcale, les hommes avaient tout loisir de

pratiquer la calligraphie et la musique, tandis que les femmes s’occupaient des

tâches quotidiennes à la maison et des travaux aux champs.

Delphine

précise que le costume porté

par les femmes résume bien leur condition: une

cape en peau de yack

avec des

bretelles croisées blanches sur la poitrine et le dos avec deux couleurs

symbolisant la force:

blanche pour symboliser le jour et noire avec les 7 étoiles de la grande ourse, pour signifier que

les femmes Naxi sont toujours à la tâche, le jour et même la nuit. Pendant ce

temps, leurs hommes s'adonnent aux arts (calligraphie, musique, peinture) ou

moins noblement aux échecs, au thé, à la pipe à eau ou à l'alcool!

Selon les

sources, l'effectif de la population de l'ethnie des Naxi varie ente 300 000 et

500 000

personnes dont plus de 250 000

dans la région de Lijiang.

| ||||

L’ensemble du palais actuel s’adosse à

une colline et se trouve au coeur de la vieille ville de Lijiang. Orienté

du côté est, il connaît l’ensoleillement le matin. Par la sortie arrière du

palais des Mu, il est possible de rejoindre l'entrée sud du parc de la colline

du Lion et, à proximité, la pagode Wangulou, haute de 33 mètres.

![]()

Retour au centre ville à une

allure plus tranquille si l'on peut dire car nous sommes immergé dans la foule

qui grouille

de touristes chinois qui se

pressent dans les boutiques de souvenirs, de thé pu'erh... Passage Porte

Guangmen puis devant les comptoirs des restaurants de rue disposés en

enfilade et surmontés de décors des plus kitchs qui soient. Sur la pittoresque

Rue ou Place Carrée (Sifang Jie qui sert de place du marché), on peut

voir un montreur d'aigle pour la photo souvenir.

Retour au centre ville à une

allure plus tranquille si l'on peut dire car nous sommes immergé dans la foule

qui grouille

de touristes chinois qui se

pressent dans les boutiques de souvenirs, de thé pu'erh... Passage Porte

Guangmen puis devant les comptoirs des restaurants de rue disposés en

enfilade et surmontés de décors des plus kitchs qui soient. Sur la pittoresque

Rue ou Place Carrée (Sifang Jie qui sert de place du marché), on peut

voir un montreur d'aigle pour la photo souvenir.

Après la traversée du centre, nous voici tout au nord de la vieille ville, à son

entrée principale, au pied de la colline du Lion et près de l'étang du Dragon

Noir. Deux roues à aubes reconstituées ornent un côté de la grande place Yuhe.

Les jeunes filles la surnomment "la Place de Voeux" car elles viennent y faire

graver leurs souhaits Xuyuanpai. D'autres jeunes femmes en costume

d'apparat et munies d'une carte essaient de vous convaincre d'aller dîner dans

tel restaurant. Profitons des dernières lumières du jour qui éclairent les

sommets de la Yulong Xueshan, la Montagne du Dragon de Jade (5596 mètre) à

une trentaine de kilomètres plus au nord.

![]() Il est 18H45, pour dîner,

Delphine

jette son dévolu sur le Alequi Fish Restaurant. Rien de

remarquable: poisson, évidemment avec une telle enseigne, nouilles froides, pommes de terre pas cuites, légumes

insipides et même pas de riz!

Il est 18H45, pour dîner,

Delphine

jette son dévolu sur le Alequi Fish Restaurant. Rien de

remarquable: poisson, évidemment avec une telle enseigne, nouilles froides, pommes de terre pas cuites, légumes

insipides et même pas de riz!

En ressortant du restaurant,

c'est l'occasion de jeter un oeil à la concurrence beaucoup plus portée sur la

viande à en juger par les carcasses de porcelet laqué ou de chevreau. Il ya même

un MacDo sur la place Yuhe, toujours animée et dominée à l'est par une superbe

pleine lune.![]()

LIJIANG: Concert

de Musique Naxi ![]()

A deux pas le là, nous

arrivons à la salle Na-Xi Concert Hall où l'on anticipe

d'une journée la soirée prévue pour assister à un concert de musique Naxi. Un

quart d'heure d'attente car le concert débute à 20H. Cette salle vieillotte,

haute de plafond et parcourue de courants d'air ne présage pas d'une grande

partie de plaisir. On peut noter qu'en dehors de notre groupe, il n'y

pratiquement pas d'autres spectateurs dans cette grande salle.

Delphine

nous a raconté l'origine de cet ensemble.

M.

Xuan Ke, son

directeur, a eu un passé peu banal. Né en 1930, dans les années 1970, il a été condamné à 20

ans de prison pour adultère avec la femme d'un militaire. A sa sortie de prison

à 65 ans, il a épousé une jeune femme de 25 ans. Il a fondé cet orchestre en

1981.

A deux pas le là, nous

arrivons à la salle Na-Xi Concert Hall où l'on anticipe

d'une journée la soirée prévue pour assister à un concert de musique Naxi. Un

quart d'heure d'attente car le concert débute à 20H. Cette salle vieillotte,

haute de plafond et parcourue de courants d'air ne présage pas d'une grande

partie de plaisir. On peut noter qu'en dehors de notre groupe, il n'y

pratiquement pas d'autres spectateurs dans cette grande salle.

Delphine

nous a raconté l'origine de cet ensemble.

M.

Xuan Ke, son

directeur, a eu un passé peu banal. Né en 1930, dans les années 1970, il a été condamné à 20

ans de prison pour adultère avec la femme d'un militaire. A sa sortie de prison

à 65 ans, il a épousé une jeune femme de 25 ans. Il a fondé cet orchestre en

1981.

|

|

|

L'hostilité des Chinois à l'égard des Japonais est bien

palpable.

Et les Chinois aiment bien faire sentir que le Japon est

quelque part redevable de beaucoup à la Chine alors qu'au début de l'ère

chrétienne il sortait tout juste du paléolithique.

Samedi 4 Avril

- aux environs de LIJIANG![]()

![]()

![]()

Départ en autocar 8H30 pour le village de Yuhu, à une quinzaine de kilomètres au

nord de Lijiang. Un peu frais encore: 14°.

![]() A

propos de l'hostilité

es Chinois à l'égard des Japonais

A

propos de l'hostilité

es Chinois à l'égard des Japonais

La notion de Seconde Guerre Mondiale telle que nous la situons

chronologiquement, 1939-1945, n'a pas de plein sens pour eux qui

prennent en considération le début de l'invasion japonaise en Mandchourie se

situe en 1931, suivie à partir de l'été 1937, par l'invasion massive de la

partie orientale de la Chine (seconde guerre sino-japonaise) suivie du Massacre

de Nankin (de 40 000 à 300 000 victimes selon les sources, japonaises ou

chinoises). A ce propos, Delphine

emploie systématiquement l'expression "la Guerre Antijaponaise".

De son côté, Linda, notre guide locale tibétaine en fin de circuit nous a montré

clairement qu'elle exécrait les Japonais.

Nous avons pu voir un bar de Lijiang qui n'hésite pas à placarder un avis

indiquant que l'établissement est "interdit aux Japonais".

De la Chine, lui sont parvenues des techniques nouvelles, des arts, l'écriture,

une philosophie (confucianisme) et une religion (bouddhisme). Une histoire ou une

légende illustrent ce dernier aspect des choses.

A ce sujet,

Delphine

a évoqué des faits anciens, mi-légendaires, mi-historiques...

Plusieurs souverains de l'antiquité chinoise ont tenté d'obtenir une

"panacée de jeunesse et de longue vie", sous forme d’élixir ou de pilule.

Pendant la dynastie Qin, le célèbre Empereur Qin Shi Huang (auquel on doit la

fabuleuse Armée Enterrée de Terre Cuite de Xi'an) parcourut les côtes de Chine

orientale afin de trouver ces remèdes et il envoya vers l'Orient et ses

mythiques "îles des immortels" une vaste expédition menée par Xu Fu accompagné

de 3000 (1000 selon d'autre sources) filles et garçons vierges, de gardes et de