| ||||

| ||||

Etape précédente: Centre de MALTE |

Jeudi 26 mai, matinée

Ce matin encore un départ de l'hôtel à 9H.

![]() La

journée commence par le traditionnel ramassage. Aujourd'hui nous sommes 19 et

nous serons accompagnés par Maria qui a dû se lever à 5H car elle habite

tout à fait à l'est de l'île... Justement, notre matinée va être consacrée à la

découverte d'une partie du sud de l'île de Malte...

La

journée commence par le traditionnel ramassage. Aujourd'hui nous sommes 19 et

nous serons accompagnés par Maria qui a dû se lever à 5H car elle habite

tout à fait à l'est de l'île... Justement, notre matinée va être consacrée à la

découverte d'une partie du sud de l'île de Malte...

Un trajet d'une bonne vingtaine de kilomètres qui, à l'heure de pointe,

prend près de trois quarts d'heure.

Paysage toujours secs, avec des petits champs parfois bordés de haies de

figuiers de Barbarie servant de brise-vent et de clôture. On peut aussi voir des

aloès qui, contrairement aux agaves (introduits vers 1500), avec lesquelles on

les confond souvent, ne meurent pas après avoir fleuri. Bien sûr, on trouve ici

comme ailleurs dans l'archipel, des murets de pierre sèche et des abris

saisonniers appelés "girma", un genre de "bories".

Un peu comme chez nous, dans chaque ville est édifié un monument aux morts à la

guerre mais ici il s'agit seulement de la Deuxième Guerre mondiale.

MARSAXLOKK:

un port typique

![]()

MARSAXLOKK est un petit village de pêcheurs comptant 3500 habitants qui

sont appelés les Xlukkajri. Petit, certes mais c'est pourtant

aujourd'hui le plus grand port de pêche de Malte. Les prises sont surtout

constituées de thon, espadon et "lampuki" (Mahi mahi) ou dorade

coryphène. Le dimanche serait le jour idéal pour venir ici et assister à la

vente directe sur les quais.

Le port garde la

marque des ports phéniciens car Marsaxlokk a été fondé par les Phéniciens au IXe siècle av.

J.-C.

Comme toutes les villes

maltaises dont le nom est composé du phénicien "marsa" qui signifie "havre",

car Marsaxlokk se trouve au fond d'une baie abritée propice à la protection des

bateaux. L'autre partie du nom "xlokk" signifie "sud ou sirocco",

terme similaire au catalan "xaloc".

C'est ici que les galères turques débarquent environ 30 000 hommes le 19 mai 1565 en vue de tenir le Grand Siège de Malte. Pour induire en erreur les Ottomans, le Grand Maître Jean de La Valette (de 1557 à 1568) use d'un stratagème en envoyant quelques chevaliers dans la gueule du loup afin de faire croire aux Turcs que toute la défense de Malte reposait sur le fort St Elme. Devant ces informations fausses (sans doute obtenues par la torture), Mustapha Pacha, général des armées à terre, qui souhaitait d'abord se rendre maître de l'archipel pour établir un blocus complet dut céder devant le point de vue de Piyali, amiral de la flotte, qui souhaitait quant à lui d'abord fournir un abri sûr à ses navires, exposés aux vents dans la baie de Marsaxlokk, en abritant ses galères dans la baie de Marsa et la rade de Marsamxett mais pour cela, en premier lieu, il fallait s'emparer du fort Saint-Elme qui en commande l'entrée.

Petit tour dans le centre et coup d'oeil à l'église dédiée à Notre-Dame

de Pompéi.

![]()

![]() Dans cette localité, on va voir les "luzzu" (au pluriel, on devrait dire

"luzzijiet"), ces barques de pêcheurs sont peintes en couleurs primaires,

dans les tons vifs, jaune (="soleil"), rouge (="sang, courage"), vert et bleu

="mer"). Ces bateaux portent tous à la proue l’œil phénicien sculpté et peint

comme en Grèce (ou beaucoup plus loin, sur le Mékong mais là avec d'autres

traditions) de

façon plus ou moins réaliste et censé les protéger contre les aléas de la mer et

favoriser la pêche. Cette paire d'yeux, simplement appelé oculus, est considérée

comme une survivance phénicienne et c'est donc à tort qu'ils sont appelés à tort

œils d'Horus ou d'Osiris. Depuis la motorisation apparue dans les années 1930,

les embarcations sont un peu plus grandes qu'à l'époque de la propulsion à la

voile latine (triangulaire) ou à la rame pour les plus petits.

Dans cette localité, on va voir les "luzzu" (au pluriel, on devrait dire

"luzzijiet"), ces barques de pêcheurs sont peintes en couleurs primaires,

dans les tons vifs, jaune (="soleil"), rouge (="sang, courage"), vert et bleu

="mer"). Ces bateaux portent tous à la proue l’œil phénicien sculpté et peint

comme en Grèce (ou beaucoup plus loin, sur le Mékong mais là avec d'autres

traditions) de

façon plus ou moins réaliste et censé les protéger contre les aléas de la mer et

favoriser la pêche. Cette paire d'yeux, simplement appelé oculus, est considérée

comme une survivance phénicienne et c'est donc à tort qu'ils sont appelés à tort

œils d'Horus ou d'Osiris. Depuis la motorisation apparue dans les années 1930,

les embarcations sont un peu plus grandes qu'à l'époque de la propulsion à la

voile latine (triangulaire) ou à la rame pour les plus petits.

MARSAXLOKK, bateaux luzzu dans le port phénicien

Nous quittons le site à midi

et quart. Il fait 28° à l'ombre.

Nous quittons les lieux vers

13H30 pour aller vers faire la croisière des ports de La Valette narrée

dans une page antérieure....

![]()

Pour voir des détails, passez le pointeur sur l'image comme une loupe

![]() Nous

n'allons pas jusqu'à l'extrémité sud-ouest où se trouve l'usine Playmobil

qui possède ici à Birżebbuġa l'une de ses 4 usines européennes mais nous reprenons la route en direction de Siggiewi, localité distante d'une

quinzaine de kilomètre plus à l'ouest. Routes étroites et on y croise une

moissonneuse-batteuse ancienne et de gabarit adapté tant à la taille des champs

qu'à la largeur des routes...

Nous

n'allons pas jusqu'à l'extrémité sud-ouest où se trouve l'usine Playmobil

qui possède ici à Birżebbuġa l'une de ses 4 usines européennes mais nous reprenons la route en direction de Siggiewi, localité distante d'une

quinzaine de kilomètre plus à l'ouest. Routes étroites et on y croise une

moissonneuse-batteuse ancienne et de gabarit adapté tant à la taille des champs

qu'à la largeur des routes...

SIGGIEWI: "The

Limestone Heritage", musée de la pierre globigérine de Malte

SIGGIEWI est une localité d'un peu plus de 8000 habitants où nous arrivons vers

10H45. L’église paroissiale est dédiée à Saint Nicolas.

Le musée se situe au-delà de l'aéroport, à l'est de la localité. Situé dans une

ancienne carrière, il retrace l'histoire de l'exploitation de la pierre à chaux

à Malte, cette pierre jaune pâle qui constitue le matériau de

base de la plupart des constructions anciennes de l'archipel et

redevient

à la mode après une période où le béton a eu la faveur.

Ce musée thématique sur la pierre locale offre un voyage fascinant à travers

l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les îles

maltaises, dans un agréable site, ancienne carrière à ciel ouvert. Nous allons

consacrer une heure à cette visite.

On commence par visionner un film "L’héritage de Limestone" racontant l'origine

de ces roches sédimentaires exploitées dans de nombreuses carrières et les

méthodes d'abattage.

![]()

La calcaire appelé "globigérine" ou "pierre à chaux" est un calcaire tendre, de

couleur dorée, contenant de très nombreux coquillages et fossiles qui rappelle les

faluns et le tuffeau de

Touraine, d'ailleurs ils se sont formés à l'ère Secondaire, durant la

période géologique du Crétacé il y a environ 90 millions d'années. L'archipel

calcaire maltais a émergé au Miocène moyen, il y a environ 10 millions d'années,

et a été soumis à une érosion de type karstique.

Ce calcaire constitue le principal

matériau de construction utilisé à Malte et donne leur couleur particulière aux

villes et villages de l'île. Exposée à l'air, la pierre durcit et prend une couleur rosée

puis plus foncée avec la formation d'une patine. Les roches de moins bonne qualité

peuvent cependant s'éroder facilement et présenter alors une dégradation rapide

en nid de guêpe. Sous le calcaire à globigérine se trouve une couche plus

ancienne faite de calcaire corallien dur, de couleur gris clair et plus

grossier, présent dans le sud-est de l'île. Un autre calcaire corallien, lui

plus récent et donc plus en surface, se rencontre à l'opposé géographique, au

nord-ouest de l'île de Malte et sur les îles de Comino et Gozo. Le calcaire

corallien était utilisé pour les constructions nécessitant des contraintes

importantes, en particulier les fortifications.

Dès le néolithiques, les occupant de l'île ont utilisé ces matériaux

pour bâtir leurs temples.![]() Après le film, munis d'un

audio-guide, nous parcourons le site de l'ancienne carrière où les métiers sont

mis en scène dans une perspective d'évolution des techniques d'extraction. Le

tranchage vertical et horizontal s'effectuait autrefois à l'aide de pics

et de coins de fer enfoncés dans les saignées à coup de masse. Les blocs encore

bruts étaient mesurés à l'empan, de l'extrémité du pouce à celle du majeur, soit

26cm. On les transportait sur des charrettes.

Après le film, munis d'un

audio-guide, nous parcourons le site de l'ancienne carrière où les métiers sont

mis en scène dans une perspective d'évolution des techniques d'extraction. Le

tranchage vertical et horizontal s'effectuait autrefois à l'aide de pics

et de coins de fer enfoncés dans les saignées à coup de masse. Les blocs encore

bruts étaient mesurés à l'empan, de l'extrémité du pouce à celle du majeur, soit

26cm. On les transportait sur des charrettes.

Le travail de carrier était et est encore bien rude même s'il est bien rémunéré.

Dans la cuvette d'une carrière, l'air ne circule pas et avec la réflexion de la lumière due à la

blancheur de la pierre, la température peut monter à 50°. A cause de la chaleur,

les carriers commencent leur travail dès le petit matin et arrêtent à midi,

ce qui leur permet d'exercer un autre métier.

Avec la mécanisation sont apparues

des scies actionnées par moteur diesel puis électriques et guidées sur rails.

La manutention s'est alors faite par tapis élévateur et le transport par camion

(un super modèle Dodge D15 des années 1940 est présenté).

Au

passage, nous voyons en haut du front de carrière la coupe d'un puits

traditionnel creusé en forme de cloche et servant de citerne qu'alimentait

un réseau de drains de captage des eaux de pluie. Plus loin une source forme un joli mur d'eau

moussu.![]() La suite de la visite permet

de découvrir l'architecture traditionnelle. De la cabane de pierre sèche à

occupation temporaire appelée "girma" que l'on peut voir dans les champs,

jusqu'aux

maisons avec leur système de toit formé de minces dalles de pierre supportées

par des encorbellements ou par des poutres en bois. Des niches sont

construites en utilisant des arcs en plein cintre. Et pour les plus malins, il

faut repérer une niche particulière où l'on dissimulait le petit trésor du

ménage... Nous finissons par une balade dans les jardins d'agrumes

(superbes citrons) qui occupent traditionnellement le fond des anciennes

carrières. La carrière a mis à jour une tombe comportant deux chambres

funéraires qui daterait des IIIe-IIe siècles avant J-C, tombe qui aurait par la suite

été utilisée comme citerne (!).

La suite de la visite permet

de découvrir l'architecture traditionnelle. De la cabane de pierre sèche à

occupation temporaire appelée "girma" que l'on peut voir dans les champs,

jusqu'aux

maisons avec leur système de toit formé de minces dalles de pierre supportées

par des encorbellements ou par des poutres en bois. Des niches sont

construites en utilisant des arcs en plein cintre. Et pour les plus malins, il

faut repérer une niche particulière où l'on dissimulait le petit trésor du

ménage... Nous finissons par une balade dans les jardins d'agrumes

(superbes citrons) qui occupent traditionnellement le fond des anciennes

carrières. La carrière a mis à jour une tombe comportant deux chambres

funéraires qui daterait des IIIe-IIe siècles avant J-C, tombe qui aurait par la suite

été utilisée comme citerne (!).

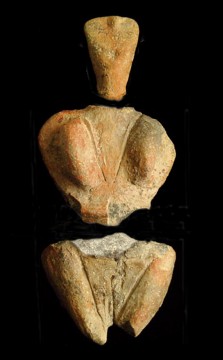

A la sortie, pause photo auprès d'une imposante matrone évoquant une

déesse-mère, une statue moderne inspirée de la

statuaire néolithique maltaise réalisée en 2013 par l'artiste britannique Mark Verry.

![]() Le car nous emmène encore plus à l'ouest, à environ 10km, vers les falaise

de Dingli. L'itinéraire est pittoresque, champs de vigne, route étroite bordée

de haies de figuiers de Barbarie ou de murets de pierre sèche où il est

impossible de croiser un camion. Par deux fois, il nous faudra faire

marche-arrière. Un petit air d'Irlande (par exemple la péninsule de Dingle:

étrange rapprochement homophonique et orthographique !), la verdure et les moutons en

moins...

Le car nous emmène encore plus à l'ouest, à environ 10km, vers les falaise

de Dingli. L'itinéraire est pittoresque, champs de vigne, route étroite bordée

de haies de figuiers de Barbarie ou de murets de pierre sèche où il est

impossible de croiser un camion. Par deux fois, il nous faudra faire

marche-arrière. Un petit air d'Irlande (par exemple la péninsule de Dingle:

étrange rapprochement homophonique et orthographique !), la verdure et les moutons en

moins...

Nous passons aussi près de

carrières puis apparaît la seule zone boisée de Malte, Buskett Garden,

d'où émerge le palais d'été de l'Inquisiteur construit par l'inquisiteur Onorato

Visconti en 1625 et rénové en 1763 par l'inquisiteur Angelo Dorini. Aujourd'hui,

c'est la résidence officielle du Premier Ministre maltais.

![]()

DINGLI:

les falaises

DINGLI est une localité d'environ 3500 habitants située sur la côte sud

de Malte qui portent leur nom du chevalier de l’ordre de Saint-Jean, l'anglais

Sir Thomas Dingley qui possédait une grande partie des terres

environnantes.

Le village se trouve sur un plateau à quelque distance de Buskett Gardens et

Verdala Palace, à presque 250 mètres au-dessus du niveau de la mer, occupant le

point culminant de l’île. La côte est bordé de hautes falaises tombant

directement dans la mer, les falaises Dingli Cliffs, avec une vue sur

l'île de Filfla. Dingli était considéré comme un abri sûr lors des

attaques de corsaires parce qu'il était impossible pour les pirates d'y

débarquer à cause des falaises parfois abruptes, qui descendent vers la mer en

double gradin sur lesquelles poussent des câpriers.

![]() Arrêt près de la toute simple chapelle dédiée à Ste-Marie-Madeleine (du XVIIe),

bâtie sur un édifice précédent du XVe siècle. Notre guide s'inquiète beaucoup pour notre

sécurité au bord de ces précipices. Un peu plus loin se dresse un radôme

abritant le radar pour l'aviation qu'avaient construit les Anglais.

Arrêt près de la toute simple chapelle dédiée à Ste-Marie-Madeleine (du XVIIe),

bâtie sur un édifice précédent du XVe siècle. Notre guide s'inquiète beaucoup pour notre

sécurité au bord de ces précipices. Un peu plus loin se dresse un radôme

abritant le radar pour l'aviation qu'avaient construit les Anglais.

Depuis les falaises, on aperçoit émergeant au-dessus du plateau, les dômes

coiffant la coupole et les deux tours-clochers de l'église N-Dame-de-l'Assomption

de Dingli et aussi le Palais Verdala. Ce dernier est un édifice massif d'époque

Renaissance mais au style de château-fort construit en 1586 et appartenant au Grand

Maître français Hugues Louvens de Verdalle. Plus tard, il a servi de résidence

d'été pour le gouverneur britannique avant de devenir celle de la présidence de

la République.

![]()

![]() Court trajet de 10 minutes pour remonter en limite de Siggiewi, au coeur de la

forêt de Buskett où les grands maîtres tel Jean Parisot de La Valette allaient

chasser car nous déjeunons au Château Buskett, tout près, l'imposante

silhouette du Palais Verdala qui domine la forêt. C’est dans cet espace boisé

(le seul sur l’île) que l’on célèbre L-Imnarja, la fête de St-Pierre et

St-Paul ainsi que la fête annuelle des lumières pendant deux jours à la fin

juin.

Court trajet de 10 minutes pour remonter en limite de Siggiewi, au coeur de la

forêt de Buskett où les grands maîtres tel Jean Parisot de La Valette allaient

chasser car nous déjeunons au Château Buskett, tout près, l'imposante

silhouette du Palais Verdala qui domine la forêt. C’est dans cet espace boisé

(le seul sur l’île) que l’on célèbre L-Imnarja, la fête de St-Pierre et

St-Paul ainsi que la fête annuelle des lumières pendant deux jours à la fin

juin.

![]() L'endroit est prisé des Maltais pour y organiser des fêtes familiales,

réceptions de mariage, concerts et autres évènements, en intérieur comme en

extérieur. Notre menu servi dans une très grande salle où arrive un autre groupe

n'est pas à la hauteur des lieux: premier plat de pasta à la sauce tomate

puis poisson (genre perche du Nil) avec des petits légumes et en dessert, deux

infâmes boules de glace aux couleurs et parfums artificiels à la banane et à la

fraise.

L'endroit est prisé des Maltais pour y organiser des fêtes familiales,

réceptions de mariage, concerts et autres évènements, en intérieur comme en

extérieur. Notre menu servi dans une très grande salle où arrive un autre groupe

n'est pas à la hauteur des lieux: premier plat de pasta à la sauce tomate

puis poisson (genre perche du Nil) avec des petits légumes et en dessert, deux

infâmes boules de glace aux couleurs et parfums artificiels à la banane et à la

fraise.![]()

Dimanche 29 mai, fin de matinée![]() Après la visite du Palazzo Parisio de Naxxar racontée

dans une page précédente, nous mettons cap au

sud-est. Jacqueline est notre guide.

Après la visite du Palazzo Parisio de Naxxar racontée

dans une page précédente, nous mettons cap au

sud-est. Jacqueline est notre guide.

Nous traversons pratiquement l'île en diagonale en une quarantaine de

minutes après être passés près de l'aéroport et près de l'usine d'électronique

(microprocesseurs) du groupe franco-italien (filiale de Thomson) STMicroelectronics

située à Kirkop.

Le site de la Grotte Bleue est

situé sur le territoire de QRENDI mais tout près de Zurrieq où se trouve le seul moulin à vent qui

fonctionne encore à Malte et à Gozo. Le moulin, connu sous le nom de Tax-Xarolla

a été construit sur ordre du grand maître Antonio Manoel de Vilhena en 1724 puis

agrandi en 1791 avec l'ajout d'un premier étage qui sert d'habitation au meunier et à sa

famille.

La visite du moulin n'est pas prévue au programme. Dommage. Le meunier ne peut pas

travailler si le vent est à force 7 mais il peut travailler le dimanche, jour du

seigneur Les ailes du moulin sont déployées en fonction de la force du vent et

actionnent des meules de pierre de 3 tonnes.

QRENDI: "La

Grotte Bleue"

![]()

QRENDI est une localité d'environ 2700 habitants située sur la côte

sud de Malte, entre Siggiewi à l'ouest et Zurrieq à l'est.

|

|

Une route en déclivité conduit au petit port de Wied iż-Żurrieq, au

sud de Żurrieq, niché dans une sorte de calanque bien abritée, au bout d'un

vallon encaissé (dans "wied", on reconnaît facilement "oued") face du petit îlot inhabité

de Filfla. C'était un petit port de pèche de quelques bateaux jusque dans les

années 1950. Ce sont d'abord des résidents ou des touristes anglais qui, venant

se baigner dans le wied, prirent l'habitude de demander aux pêcheurs des

promenades en mer. En 1958, on utilisait alors pour cela les huit

bateaux de pêche, puis le succès se confirmant, douze licences furent accordées en 1962 et 59 en 1964. Depuis cette date

l'organisation des

pêcheurs limite à un maximum de 25 bateaux en service par jour, plus trois

bateaux de sécurité. Les sorties sur les petits bateaux luzzu n'ont lieu que

lorsque les conditions de mer sont favorables. Il en coûte 8€ pour une petite

vingtaine de minutes mais ça en vaut le prix.

| ||||

La Grotte Bleue ou "Blue grotto" (Taht il-Hejja en maltais) est

une grotte maritime longue de 43 mètres avec une profondeur allant jusqu’à 40

mètres, interpénétrée avec sept autres grottes creusées par l'érosion marine

au pied de falaises. La grotte est un lieu touristique réputé pour son eau bleue et

verte d'une transparence absolue offrant une vision parfaite des fonds

sous-marins et de la faune et la flore qui la peuplent. Le meilleur moment pour

s'y rendre se situe entre le lever du soleil jusqu'à environ 13 heures.

L'emplacement de la grotte combinée avec la lumière du soleil se reflétant

sur le miroir de l'eau révèle de nombreuses nuances de bleu et de vert.

Plusieurs cavernes reflètent de brillantes couleurs phosphorescentes dues à la présence de cyanobactéries (algues bleu-vert). D'autres cavernes montrent

des couleurs éclatantes, allant du bleu turquoise au bleu foncé et même de

superbes teintes violacées.

La Grotte Bleue ou "Blue grotto" (Taht il-Hejja en maltais) est

une grotte maritime longue de 43 mètres avec une profondeur allant jusqu’à 40

mètres, interpénétrée avec sept autres grottes creusées par l'érosion marine

au pied de falaises. La grotte est un lieu touristique réputé pour son eau bleue et

verte d'une transparence absolue offrant une vision parfaite des fonds

sous-marins et de la faune et la flore qui la peuplent. Le meilleur moment pour

s'y rendre se situe entre le lever du soleil jusqu'à environ 13 heures.

L'emplacement de la grotte combinée avec la lumière du soleil se reflétant

sur le miroir de l'eau révèle de nombreuses nuances de bleu et de vert.

Plusieurs cavernes reflètent de brillantes couleurs phosphorescentes dues à la présence de cyanobactéries (algues bleu-vert). D'autres cavernes montrent

des couleurs éclatantes, allant du bleu turquoise au bleu foncé et même de

superbes teintes violacées.

| ||||

![]() A midi, après cette jolie excursion, nous nous sommes accordés avec notre guide

Jacqueline pour rester au port afin d'utiliser le temps libre de l'après-midi

pour visiter les temples mégalithiques tout proches au lieu de rentrer à

l'hôtel.

Après le départ de nos compagnons, nous avons trouvé sur place l'un des petits

restaurants du port, "la cucina di Bettina". Raviolis frais au saumon

pour 11€ ou spaghettis "sauce fenek" (lapin) pour 8€.

A midi, après cette jolie excursion, nous nous sommes accordés avec notre guide

Jacqueline pour rester au port afin d'utiliser le temps libre de l'après-midi

pour visiter les temples mégalithiques tout proches au lieu de rentrer à

l'hôtel.

Après le départ de nos compagnons, nous avons trouvé sur place l'un des petits

restaurants du port, "la cucina di Bettina". Raviolis frais au saumon

pour 11€ ou spaghettis "sauce fenek" (lapin) pour 8€.

![]()

![]()

![]() Après ce repas roboratif, nous sommes en condition pour affronter la côte d'un

kilomètre qui conduit sur le plateau, au bord du vallon Wied-Babu, en un quart

d'heure. Du belvédère, on a une superbe vue panoramique sur la grotte et les

falaises en direction de l'îlot de Filfla.

Après ce repas roboratif, nous sommes en condition pour affronter la côte d'un

kilomètre qui conduit sur le plateau, au bord du vallon Wied-Babu, en un quart

d'heure. Du belvédère, on a une superbe vue panoramique sur la grotte et les

falaises en direction de l'îlot de Filfla.

Il nous reste encore un bon kilomètre et demi à faire sous un soleil de plomb (30° à l'ombre mais justement il n'y en a pas). Il est 13H30 et la route monte encore. Une affaire d'une vingtaine de minutes.

|

|

L'accès à ces superbes sites est payante (6€ pour les jeunes et les seniors -60

ans et plus- et 7,50€ en plein tarif + 1€ pour l'audio-guide bien utile). On

s'étonne que cette visite ne fasse pas partie des programmes

touristiques sur une semaine... alors que ces temples font partie des sites

religieux les plus anciens sur Terre. En 1992, les temples de Haġar Qim et

Mnajdra ainsi que ceux de Skorba, Ta' Haġrat et Tarxien, ont été

inscrits au Patrimoine mondial par l'UNESCO![]() ,

rejoignant ceux de Ġgantija et l'hypogée de Hal Saflieni déjà inscrits

depuis 1980.

,

rejoignant ceux de Ġgantija et l'hypogée de Hal Saflieni déjà inscrits

depuis 1980.

Dans le centre d'accueil, une exposition très bien faite permet déjà de se documenter et

elle est complétée par

un film en 3D de dix minutes. On comprend mieux comment leur

ensevelissement les a préservés et on nous explique qu'ils étaient couverts d'un

toit par un système de pierres placées en encorbellement (un peu comme dans les

trulli des Pouilles).

On peut voir aussi des

copies de pierres gravées et des photographies de statuettes et même de boutons

du néolithique.

Hagar Qim

Nous commençons par le premier site, celui de Hagar Qim (ce qui signifie

"Pierres dressées"). Des quatre temples d'origine dont la construction s'est

échelonnées sur une période de mille ans (environ 3600-2500 av. J.-C.)., seul le temple principal est

désormais préservé des intempéries par une structure métallique recouverte d'une

bâche mise en place en 2009 car le temple a subi de graves intempéries

provoquant la desquamation de la surface des blocs.

Le site néolithique de Ħaġar Qim est connu depuis le XVIIe siècle.

Il a

été dégagé en 1839 par J.-G. Vance et fouillé en plusieurs phases: en 1885, 1909 et 1910. Il

a été restauré entre 1947 et 1950. En 1992, les

temples de Ħaġar Qim sont ajoutés au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO

Mnajdra

Les excavations des temples de Mnajdra débutent sous la direction de J.-G. Vance

en 1840, un an après la

découverte de Haġar Qim. Le plan en est dressé en 1871et précisé en 1901. De

nouvelles fouilles sont menées en 1910 permettant la collecte d'un important

matériel archéologique puis de nouvelles sont encore entreprises en 1949, lors lesquelles sont

découverts deux petites statues, deux grands bols, des outils et une grand

pierre ronde, probablement utilisée pour déplacer les pierres du temple.

D'autres fouilles ont encore eu lieu en 1954. En 1992,les

temples de Mnajdra sont ajoutés au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO

![]()

![]() .

.![]() L'entrée percée dans la façade du temple

principal est faite de trois pierres ("trilithon"

ou trilithes pour les archéologues): deux piliers ou "orthostates"

supportant un linteau. Après

l'entrée, certaines des six salles comportent des tables ou autels. Prouesse

technique pour l'époque dont la raison nous échappe, on trouve de nombreuses

ouvertures verticales rectangulaires, taillées dans la masse même des bloc;

celles-ci font office de passages, en lieu et place de porches formés

classiquement par des

blocs dressés soutenant des linteaux, comme on en voit notamment à l'entrée principale du

temple située sur son impressionnante façade...

L'entrée percée dans la façade du temple

principal est faite de trois pierres ("trilithon"

ou trilithes pour les archéologues): deux piliers ou "orthostates"

supportant un linteau. Après

l'entrée, certaines des six salles comportent des tables ou autels. Prouesse

technique pour l'époque dont la raison nous échappe, on trouve de nombreuses

ouvertures verticales rectangulaires, taillées dans la masse même des bloc;

celles-ci font office de passages, en lieu et place de porches formés

classiquement par des

blocs dressés soutenant des linteaux, comme on en voit notamment à l'entrée principale du

temple située sur son impressionnante façade...

Au centre du plan polylobé, un vaste espace comporte à une extrémité (nord-est)

une abside dite "de l'oracle" percée d'un trou en rapport avec le solstice d'été

et à l'extrémité opposée, sont adossées trois absides ouvertes sur l'extérieur.

Une salle au sud-est résulte d'une extension.

L'ensemble d'Haġar Qim, construit entièrement en pierre taillée dans du calcaire

à globigérine, marque le point culminant de l'esthétisme architectural de ces

temples qui s'étend de 3000 à 2500 avant J.-C. Certaines pierres ont une forme

particulière, il s'agit de bétyles, des pierres sacrées de forme variée,

vénérées comme idoles dans le monde arabe et sémitique (on en a vu sur le site

nabatéen de Petra lors d'un précédent voyage en Jordanien en 2010). Ils sont supposés

représenter, l'un élancé, le sexe masculin, et un plus bas, de forme

trapézoïdale, le sexe féminin. A la gauche des bétyles, la plus importante

pierre d'enceinte utilisée dans un temple maltais fait 6,40 mètres de long par 3

mètres de haut pour un poids estimé de vingt tonnes. Non loin de là, on

peut aussi voir une pierre dressé de 5,20 mètres de haut.

On peut penser que l'on procédait ici à des sacrifices d'animaux, des

holocaustes et des rituels d'oracles. Lors des fouilles, on a découvert de

nombreuses statuettes de divinités et de la poterie très décorée. Elles mirent

également au jour, dans la première abside ouest, la "Venus de Malte", une

statuette (10cm) de nu féminin très naturaliste, retrouvée sans tête déposée au

Musée archéologique à La Valette.

![]()

![]()

![]() On accède au temple Mnajdra distant de 500 mètres par un sentier en légère

déclivité. Le site tout proche de la Méditerranée, blotti dans une

combe sur le rebord des falaises, fait

face à l'îlot de Filfla visible à 5km au large.

On accède au temple Mnajdra distant de 500 mètres par un sentier en légère

déclivité. Le site tout proche de la Méditerranée, blotti dans une

combe sur le rebord des falaises, fait

face à l'îlot de Filfla visible à 5km au large. ![]() et comme son voisin, le site est préservé des intempéries par une structure

métallique recouverte d'une bâche mise en place en 2009. Mnajdra a été vandalisé

le 13 Avril 2001, quand au moins trois personnes armées de barres de fer ont

renversé ou cassé environ 60 mégalithes et inscrit des graffitis.

et comme son voisin, le site est préservé des intempéries par une structure

métallique recouverte d'une bâche mise en place en 2009. Mnajdra a été vandalisé

le 13 Avril 2001, quand au moins trois personnes armées de barres de fer ont

renversé ou cassé environ 60 mégalithes et inscrit des graffitis.

![]() Le plan en trèfle de Mnajdra est plus régulier que celui de Ħaġar Qim et il est

bâti en calcaire corallin, plus dur et beaucoup plus difficile à travailler que

le calcaire globigerin utilisé dans l'ensemble voisin. Sa structure consiste en

trois

temples non connectés. Le plus ancien (3600-3200 av. J.-C.) est

hors de la structure de protection. Le temple intermédiaire (3600–3000 av.

J.-C.) comporte deux salles avec niche, autel et bas-relief. Son voisin, le

temple inférieur, est la structure la mieux conservée, la plus récente

(3150–2500 av. J.-C.) et la plus impressionnante. Il possède une avant-cour

contenant des bancs de pierre, un passage d'entrée recouvert de dalles

horizontales et les restes d'un possible toit en dôme. Le temple est décoré de

gravures en spirales (évoquant la continuation de la vie après la mort ?) et de pierres piquetées d'indentations (traces laissées par un

objet contondant, résultant du poinçonnement) et percées de fenêtres, certaines

donnant sur des pièces plus petites. Il pourrait avoir servi de site

d'observation astronomique ou de calendrier. Aux équinoxes, la lumière du soleil

passe par l'entrée principale et éclaire l'axe du temple. Aux solstices, elle

illumine les bords des mégalithes à la droite et à la gauche de cette entrée.

Parmi les objets trouvés sur le site, des couteaux sacrificiels en silex et des

trous permettant de faire passer des cordes semblent indiquer un possible usage

pour des sacrifices d'animaux (des os ont été retrouvés).

Le plan en trèfle de Mnajdra est plus régulier que celui de Ħaġar Qim et il est

bâti en calcaire corallin, plus dur et beaucoup plus difficile à travailler que

le calcaire globigerin utilisé dans l'ensemble voisin. Sa structure consiste en

trois

temples non connectés. Le plus ancien (3600-3200 av. J.-C.) est

hors de la structure de protection. Le temple intermédiaire (3600–3000 av.

J.-C.) comporte deux salles avec niche, autel et bas-relief. Son voisin, le

temple inférieur, est la structure la mieux conservée, la plus récente

(3150–2500 av. J.-C.) et la plus impressionnante. Il possède une avant-cour

contenant des bancs de pierre, un passage d'entrée recouvert de dalles

horizontales et les restes d'un possible toit en dôme. Le temple est décoré de

gravures en spirales (évoquant la continuation de la vie après la mort ?) et de pierres piquetées d'indentations (traces laissées par un

objet contondant, résultant du poinçonnement) et percées de fenêtres, certaines

donnant sur des pièces plus petites. Il pourrait avoir servi de site

d'observation astronomique ou de calendrier. Aux équinoxes, la lumière du soleil

passe par l'entrée principale et éclaire l'axe du temple. Aux solstices, elle

illumine les bords des mégalithes à la droite et à la gauche de cette entrée.

Parmi les objets trouvés sur le site, des couteaux sacrificiels en silex et des

trous permettant de faire passer des cordes semblent indiquer un possible usage

pour des sacrifices d'animaux (des os ont été retrouvés).

![]() Après ces visites passionnantes, il faut songer à rentrer à Bugibba. Pour cela

il ne faut pas rater le bus 74 qui ne passe que toutes les heures et qui se

pointe même en avance, il n'est pas tout à fait 15H45. Comme lors de notre

escapade d'hier à La Valette, le ticket acheté directement au chauffeur coûte

1,50€ pour une validité de deux heures. Une demi-heure plus tard nous sommes à

La Valette. L'occasion d'y refaire un petit tour et de se rafraîchir d'une

glace.

Après ces visites passionnantes, il faut songer à rentrer à Bugibba. Pour cela

il ne faut pas rater le bus 74 qui ne passe que toutes les heures et qui se

pointe même en avance, il n'est pas tout à fait 15H45. Comme lors de notre

escapade d'hier à La Valette, le ticket acheté directement au chauffeur coûte

1,50€ pour une validité de deux heures. Une demi-heure plus tard nous sommes à

La Valette. L'occasion d'y refaire un petit tour et de se rafraîchir d'une

glace.

Puis c'est le bus 45 que nous avons déjà emprunté la veille.![]()

![]() Nous sommes de retour à Bugibba un peu après 17H30.

Nous sommes de retour à Bugibba un peu après 17H30.